MUFG TNFDレポートの発行

自然資本に関するMUFGとしての考え方や活動内容を、TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures、自然関連財務情報開示タスクフォース)開示フレームワークに沿って整理し、TNFDレポートとして発行しています。詳細はMUFG TNFDレポートをご覧ください。

なお、アセットマネージャーとしての取り組みは、MUFG アセットマネジメント Climate & Nature Report 2024をご覧ください。

自然資本に関する国内外の動向

2022年に開催されたCOP15では「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、2030年までにネイチャーポジティブを達成するという国際的な合意がなされました。また、2023年にTNFDが、自然資本・生物多様性の開示の枠組みを示し、2024年にコロンビアで開催されたCOP16では、TNFDやGFANZから自然資本に関する移行計画のガイダンス案が公表されるなど、ネイチャーポジティブ実現に向けた枠組みの整備が着実に進んでいます。

自然資本に対する方針

MUFG Wayのもとで定められた行動規範では、「環境への配慮」や「社会・地域への貢献」を掲げています。これらを実践するための環境認識や行動の指針を、MUFG環境方針としてまとめています。具体的には、自然資本・生物多様性を保全する事業を支援するとともに、リスクの把握に努め、自然資本・生物多様性へ負の影響を及ぼすことがないように適切に対応する方針です。

自然資本の位置付け

2024年度からスタートした中期経営計画の3本柱の1つとして、「社会課題解決~未来につなぐ」を掲げています。MUFGは、持続可能な環境・社会の実現に向けて優先的に取り組むサステナビリティ課題を設定しており、その1つとして「自然資本・生物多様性の再生」を選定し、取り組みを進めています。詳細は優先課題をご覧ください。

ガバナンス

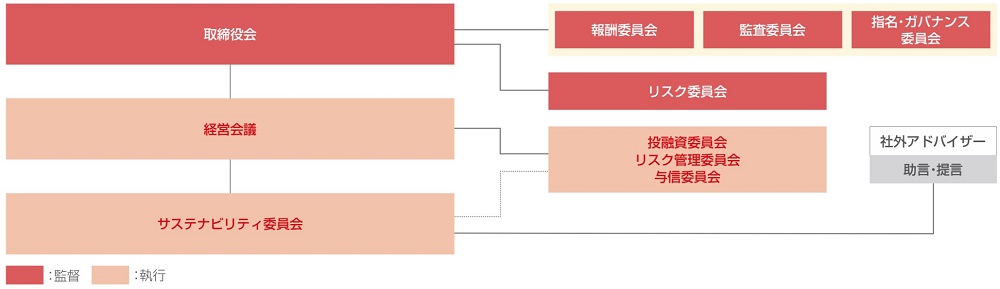

ガバナンス体制

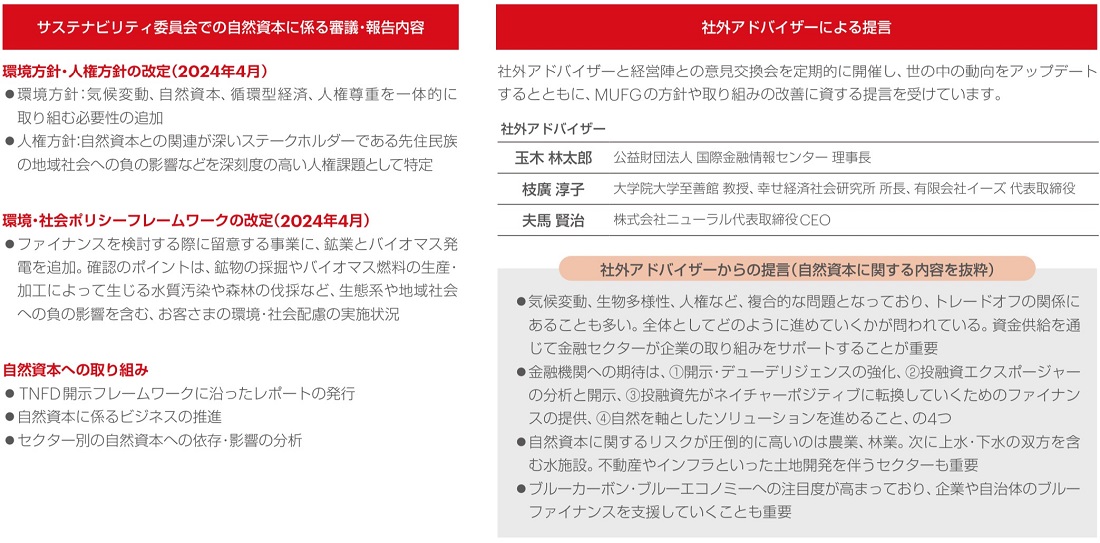

MUFGでは、取締役会が自然資本を含むサステナビリティ推進に係る取り組みを監督するガバナンス体制を構築しています。経営会議傘下のサステナビリティ委員会で審議・報告した内容は、取締役会においても審議または報告されています。

外部有識者との意見交換

役員向け勉強会

2024年12月、九州大学大学院工学研究院教授 馬奈木俊介氏を招き、自然資本に関する国際的な潮流や社会実装のために必要な取り組みについて、経営陣と議論しました。

社外アドバイザーとの意見交換

社外アドバイザーと経営陣との意見交換会を定期的に開催し、MUFGの方針や取り組みの改善に資する提言を受けています。2024年度は、エネルギー政策の動向、TNFDおよびGFANZの自然資本に関する移行計画のガイダンス案、SROI(注1)を活用したインパクトの可視化といったテーマについて、経営陣と意見交換を実施しました。社外アドバイザーからは、自然資本保全を含む社会課題解決に向けて、経営者の積極的な関与と、多様なステーク ホルダーを巻き込む重要性についてのアドバイスがありました。

- Social Return on Investmentの略。金銭換算した社会的価値÷投資額、投資による社会的インパクトを定量的に算出する考え方

- 2025年4月より就任

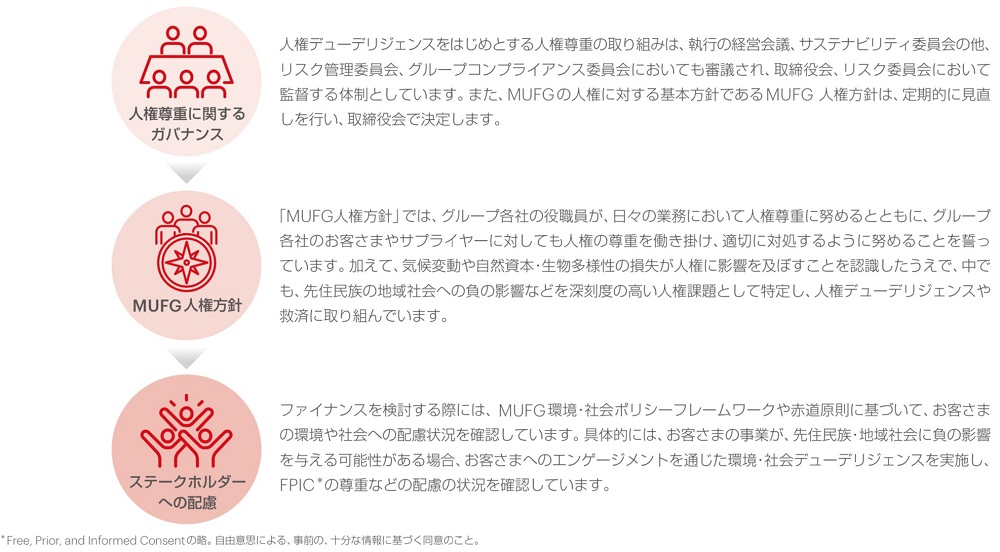

自然資本に関連する人権尊重のガバナンス

MUFGは、取締役会や各種委員会を通じて人権デューデリジェンスを含む人権尊重の取り組みを監督するガバナンス体制を整えています。2018年に制定したMUFG人権方針では、役職員だけでなくお客さまやサプライヤーとともに、事業活動において人権の尊重に取り組んでいくことを定めています。また、事業活動を通じて自然資本への負の影響が発生しないように努めるとともに、自然資本と深いつながりをもつ先住民族・地域社会などのステークホルダーへの配慮が重要であると考えのもと、人権デューデリジェンスや救済に取り組んでいます。

ガバナンス

●人権尊重に関するガバナンス体制

人権尊重の取り組みは、執行の経営会議・サステナビリティ委員会・リスク管理委員会などで審議され、取締役会・リスク委員会などで監督する体制としています。また、MUFG人権方針は定期的に見直しを行い、取締役会で決定します。

●外部有識者との意見交換

金融機関に求められる役割を適切に理解した上で、人権尊重の取り組みを進めるべく、「ビジネスと人権」に知見のある外部有識者を招き、経営陣と人権尊重に関する意見交換会を定期的に実施しています。

人権方針

●MUFG人権方針

グループ各社の役職員が日々の業務において人権を尊重することに加え、グループ各社のお客さまやサプライヤーに対しても人権の尊重を働きかけ、適切に対処するように努めることを定めています。

●尊重する国際規範・イニシアティブ

MUFGは、人権尊重に関する国際規範やイニシアティブを尊重しています。国際的に認められた基準と、当該国の法令などとの間に矛盾がある場合、国際的な基準を尊重するための方法を追求します。

- 世界人権宣言

- 労働における基本原則および権利に関する宣言

- ビジネスと人権に関する指導原則

- OECD多国籍企業ガイドライン

- 国連グローバル・コンパクト

(一部抜粋、詳細は方針/ガイドラインをご覧ください)

●自然資本との関わり

MUFGは、気候変動や自然資本・生物多様性の損失が、人権に影響を及ぼすことを認識しています(人権方針第2条)。

また、自然資本と深いつながりをもつ先住民族の地域社会への負の影響などを深刻度の高い人権課題として特定し(人権方針第8条)、人権デューデリジェンスや救済に取り組んでいます。

また、自然資本と深いつながりをもつ先住民族の地域社会への負の影響などを深刻度の高い人権課題として特定し(人権方針第8条)、人権デューデリジェンスや救済に取り組んでいます。

人権デューデリジェンス

●ファイナンスにおけるデューデリジェンス

ファイナンスを検討する際には、MUFG環境・社会ポリシーフレームワークや赤道原則に基づいて、お客さまの環境や社会への配慮状況を確認しています。例えば、自然資本と深いつながりをもつ先住民族は、先祖伝来の土地や権利に対し、大規模な開発事業による負の影響を受けるケースがあると認識しています。FPIC(注1)の尊重など、お客さまの環境・社会配慮の状況を確認した上で、ファイナンスを実施します。

リスク・影響を評価する主なポイント

<先住民族の地域社会への負の影響>

- 影響を受ける先住民族と開発事業との関係

- 影響を受ける先住民族とのコミュニケーションプロセス(苦情処理メカニズム利用、 FPIC など)

<非自発的住民移転(注2)>

- 負の影響を最小限にする設計内容やタイミングの確認

- 負の影響を緩和するための住民移転計画・生計回復計画の策定状況

- Free, Prior, and Informed Consent

- 開発事業などにより住民が強制的に移住させられること

救済

●グリーバンス /救済への取り組み

社員、お客さまに対する窓口の設置に加え、一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)への加盟を通じ、投融資先・サプライヤーの社員やコミュニティ・周辺住民など、バリューチェーン全体で発生する人権への負の影響に対しても救済窓口を設けています。

● ステークホルダーとの対話

2024年までに、JaCERを通じ、投融資に関する先住民族への負の影響に関する申し立てを2件受け付け、先住民族の方との対話を実施しました。先住民族の地域社会や周辺の自然環境への影響に関するご意見については、経営層や関連部署と対応方針を協議しています。また、事業者に対してエンゲージメントを実施し、建設的な対話を促しています。

人権尊重に関する取り組みの詳細は、「MUFG人権レポート」をご覧ください。

戦略

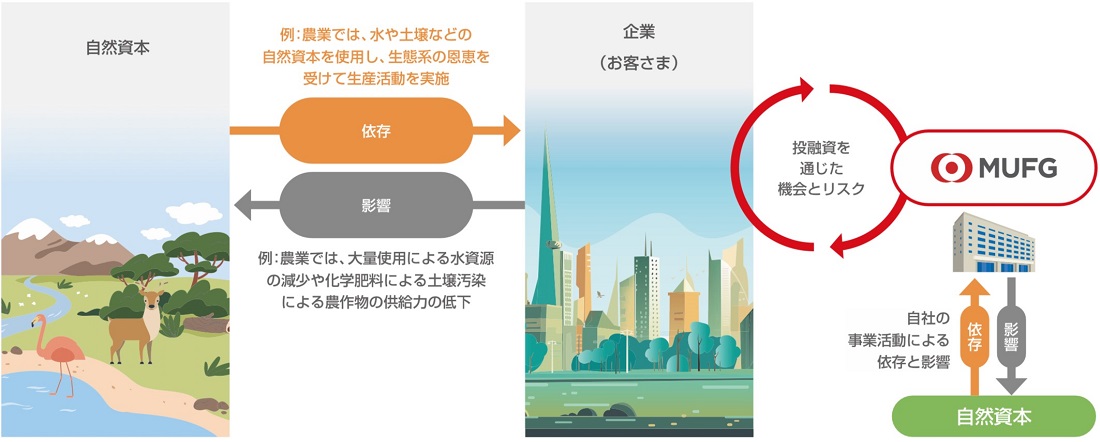

金融機関と自然資本との関係性

企業(お客さま)の事業活動は、原材料調達から廃棄に至るバリューチェーン全体で、自然資本に依存し、影響を及ぼしています。MUFGを含む金融機関も、自社の事業活動を通じて自然資本に依存し、影響を与えるだけでなく、投融資を通じてお客さまやそのサプライチェーンの活動とつながりを持っています。そのため、金融機関はお客さまの自然資本への依存や影響を把握し、リスクを適切に管理する必要があることに加え、自然資本関連の金融商品やサービスを提供することでビジネス機会の獲得にもつなげることができます。

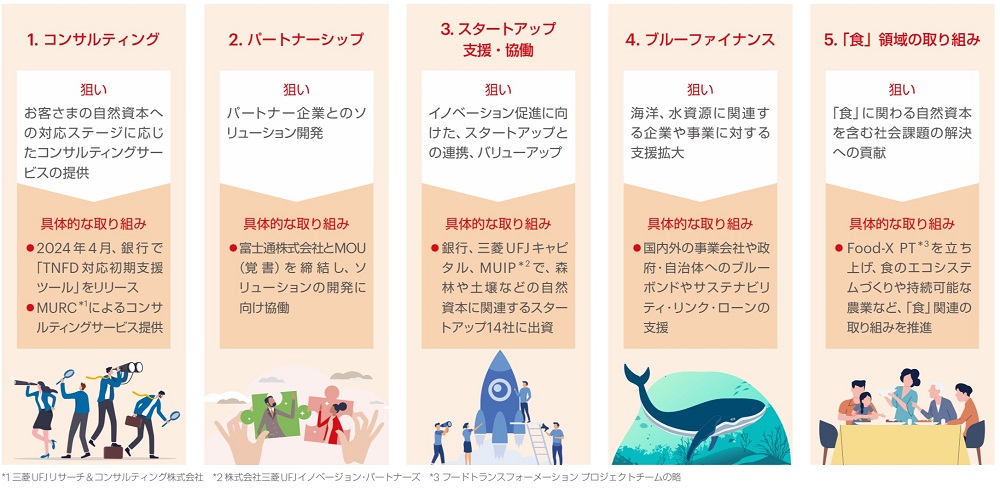

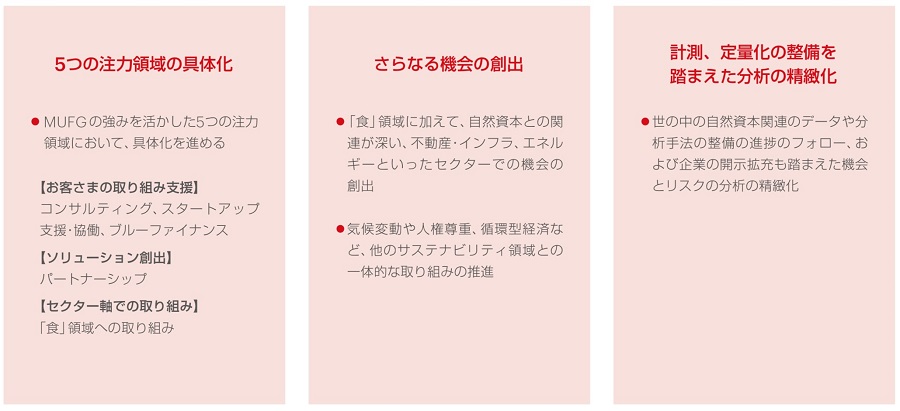

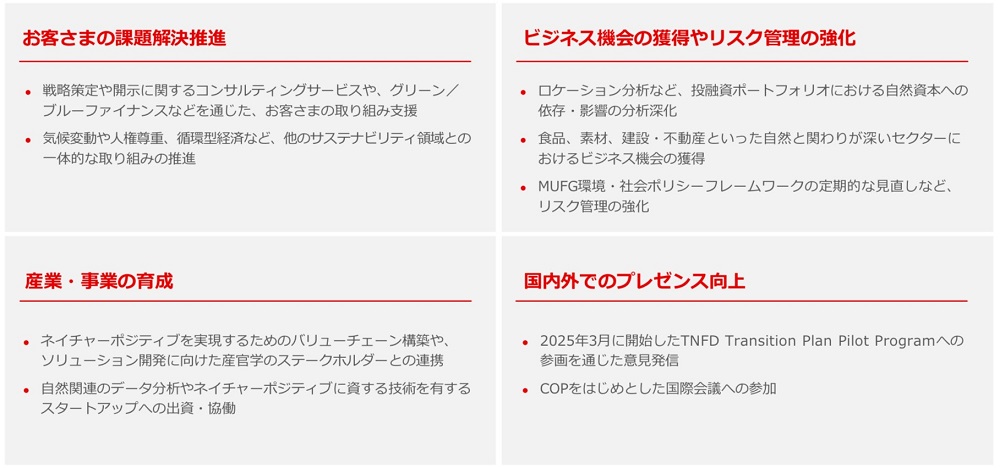

MUFGにとっての機会:5つの注力領域

MUFGは、自然資本に係るさまざまなビジネス機会の中で、グループの強みを生かせる5つの注力領域の取り組みを進めてきました。幅広いステークホルダーと対話を進めるとともに、お客さまの自然資本の取り組み支援や、さまざまな企業やスタートアップなどとの協働を進めています。

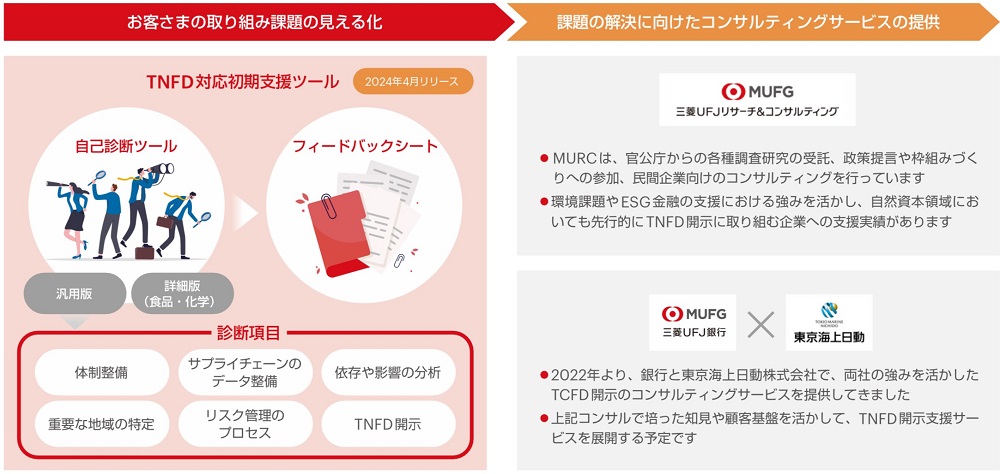

コンサルティング

自然資本に関する戦略策定・実行支援やTNFD開示支援など、幅広いコンサルティングサービスを提供することで、お客さまのネイチャーポジティブ実現に向けた取り組みを支援しています。

ファイナンス支援

MUFGは、グリーンファイナンスやブルーファイナンス、サステナビリティ・リンク・ローンを通じて、お客さまのネイチャーポジティブ実現に向けた取り組みを積極的に支援しています。2024年11月には、通常の融資にお客さまの自然資本経営の評価や課題をフィードバックするサービスを付帯した「自然資本経営評価型ローン」をリリースしました。

また、MUFGはグローバルベースで、持続可能な農業や森林保全など、自然資本の保全に資する各種ファイナンスを実施しています。

パートナーシップ

MUFGは、政府・自治体や企業などのステークホルダーと連携し、ネイチャーポジティブ実現に向けたソリューション開発や事業創出に取り組んでいます。

また、衛星を活用し、森林によるCO₂吸収量の観測や海洋データベースの構築に取り組んでいます。衛星データにより環境や社会へのインパクトを可視化し、信頼性の高いマーケットを創出することで、ファイナンスをはじめとするMUFGビジネスへの活用をめざしています。

スタートアップ支援・協働

MUFGは、環境負荷軽減やネイチャーポジティブ実現に向けた技術を持つスタートアップに積極的に出資し、各社のイノベーション促進を支援しています。2024年度は新たに6社のスタートアップに出資をしました。加えて、グループのさまざまな機能と連携し、出資先のバリューアップにも取り組んでいます。

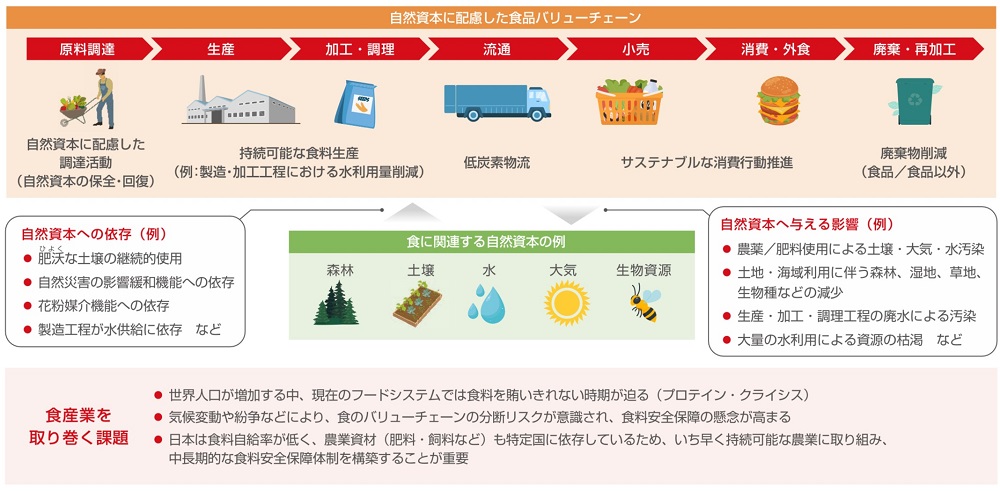

「食」領域の取り組み

●自然資本と食領域の関係性

「食」に関連する事業は、サプライチェーン全体を通じた豊かな自然の恵みの上に成り立っており、事業の持続可能性を高める観点で、自然資本の保全・回復・再生が重要となっています。

●Food-X Project

MUFGは、フードシステムのレジリエンスと個人のWell-beingの両立をめざし、社内で「Food-X Project」を立ち上げました。産官学金のステークホルダーとの連携を通じ、持続可能な食品バリューチェーンの構築や、国際的な枠組みづくりなどの取り組みを進めています。

●食のエコシステムづくり

MUFGは、幅広いお客さまやスタートアップ、アカデミアなど、さまざまな「食」のステークホルダーをつなぎ、「食」の課題解決に資するエコシステムづくりに貢献することをめざしています。

●栄養に関する課題解決

「食」の領域は、自然資本の持続可能な利用に加えて、栄養も重要な課題の1つです。欧州発の評価ルールの整備が進んでいますが、欧州基準が必ずしも日本人の健康改善に直結しないとの課題認識のもと、産官学金で国際的なルールメイクに参画し、日本の食産業の適切な評価に向けた意見発信を行っています。

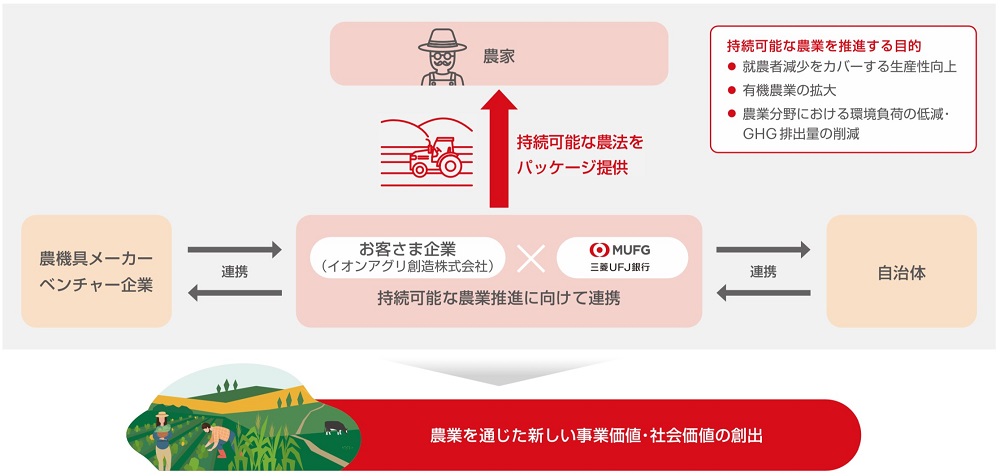

●持続可能な農業の推進

日本の安定的な食料供給には、環境負荷の低減や生産性の向上を通じた持続可能な農業の推進が重要です。MUFGは、食に関連するお客さまとの連携を通じ、持続可能な農業の普及をめざした取り組みを進めています。

依存・影響の分析

全体像

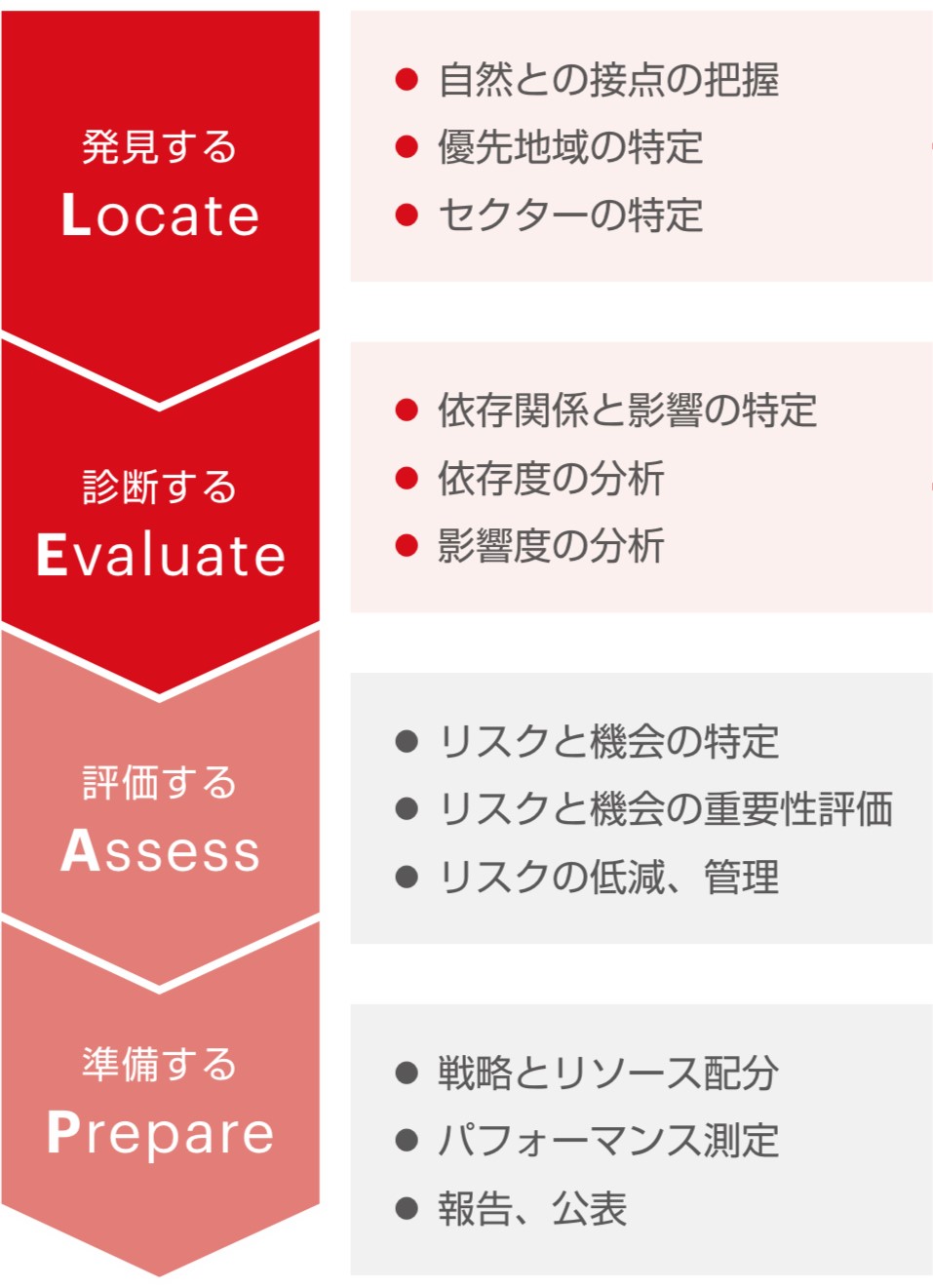

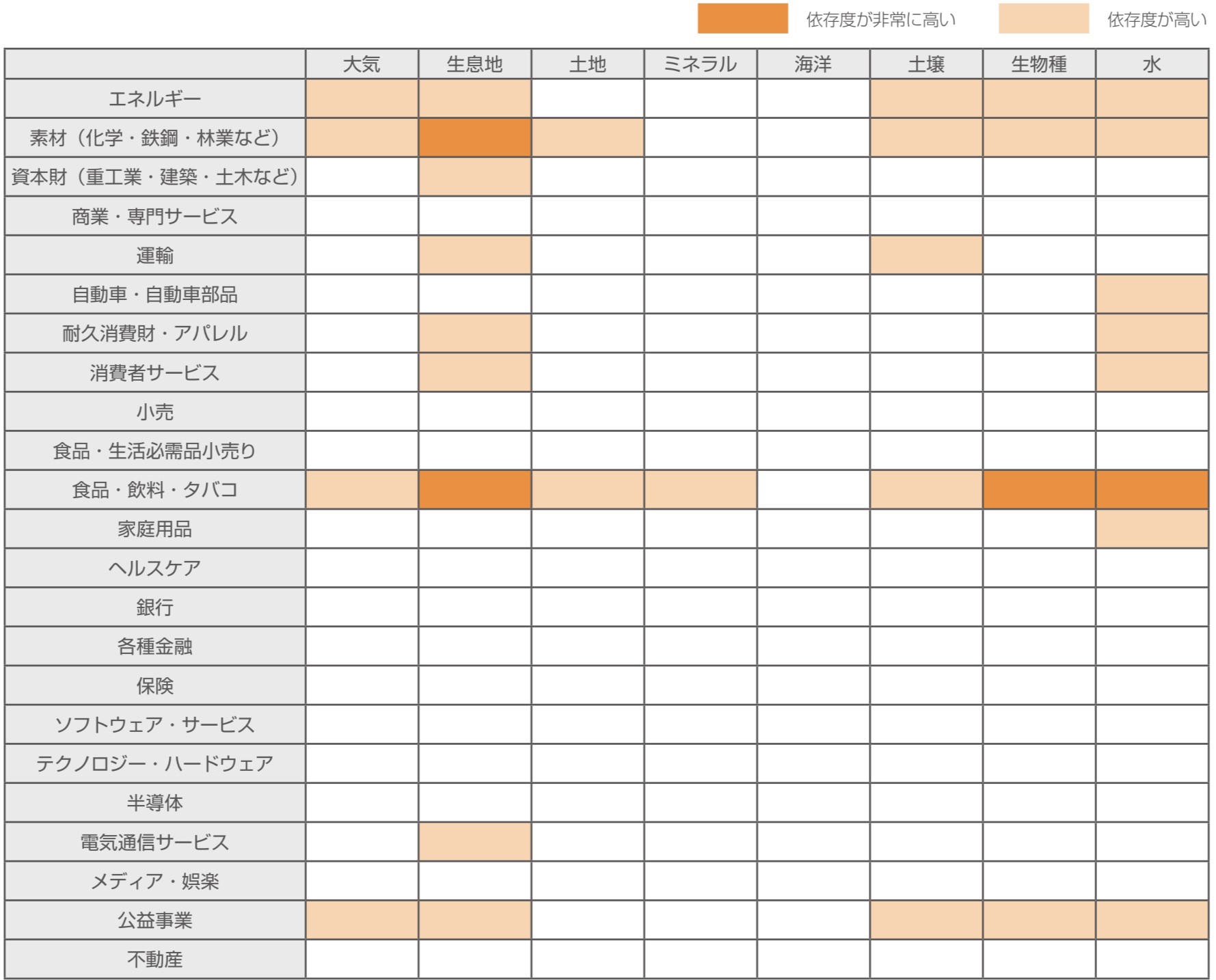

ビジネスにおける自然資本に関する機会やリスクを特定するためには、依存・影響を分析することが重要です。MUFGは、投融資ポートフォリオにおけるセクター別の依存・影響の分析を行うことで、機会やリスクの観点で重要なセクターの特定を進めています。加えて、一部セクターについてはお客さまの拠点情報に基づいた分析(ロケーション分析)も実施しました。

Step1:セクター別の「依存」と「影響」の評価

「ENCORE」を用いて、各セクターの自然資本への依存度の大小を分析した結果、建設・エンジニアリング、エネルギー、食品・飲料・タバコ、ヘルスケア、素材、鉱業・金属、公益事業といったセクターが、自然資本への依存が大きいことが分かりました。

「ENCORE」を用いて各セクターの自然資本への影響度の大小を分析した結果、建設・エンジニアリング、エネルギー、食品・飲料・タバコ、素材、鉱業・金属、卸業、運輸、公益事業といったセクターが、自然資本・生物多様性への影響が大きいことが分かりました。

Step2:エクスポージャーとの関係

セクター別の自然資本への依存と影響の分析に、投融資ポートフォリオにおけるエクスポージャー額も勘案し、重要なセクターの特定を進めています。

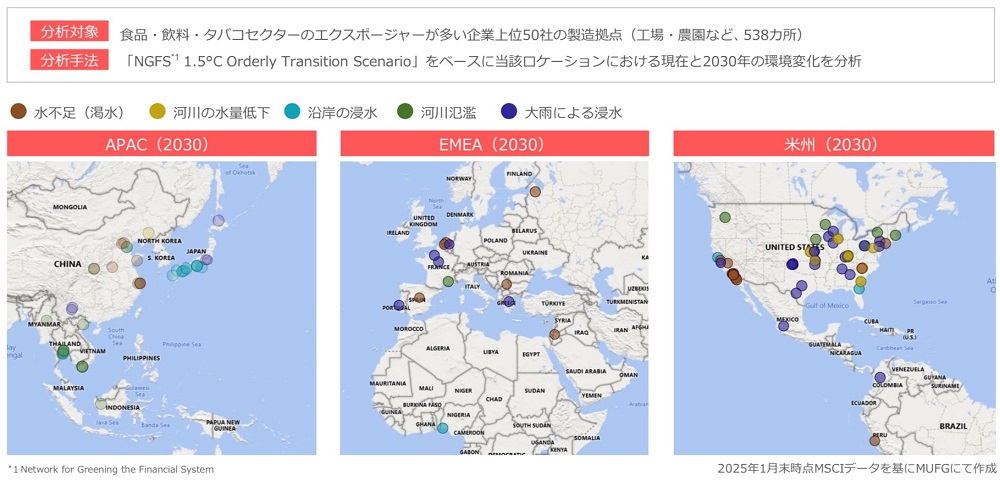

Step3:ロケーション分析

依存・影響がともに大きい食品・飲料・タバコセクターについて、お客さまの製造拠点の位置情報に基づくロケーション分析に取り組んでいます。ケーススタディとして、将来的に水不足(渇水)や浸水などが生じる可能性がある地域を把握しました。このような分析を通じ、環境変化などが投融資先の事業に及ぼす影響についての理解や機会・リスクの特定を進めていきます。

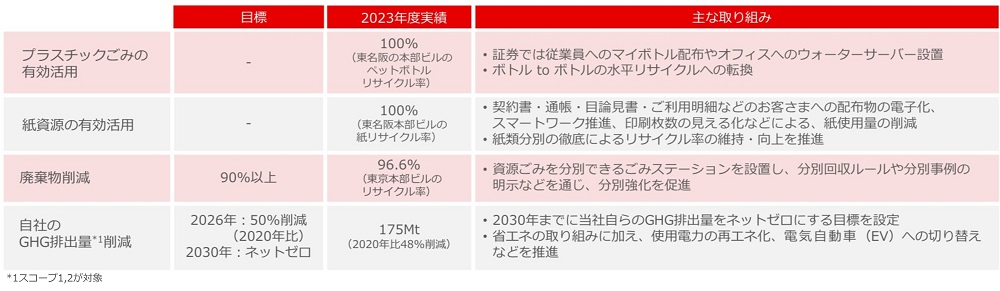

自社拠点における依存・影響の低減に向けた取り組み

MUFGは、自社の事業活動による自然資本への依存・影響の低減に向け、プラスチックごみ、紙資源の有効活用や廃棄物のリサイクル、GHG排出量削減などの取り組みを推進しています。

自社拠点の分析はこちらをご覧ください。

リスクと影響の管理

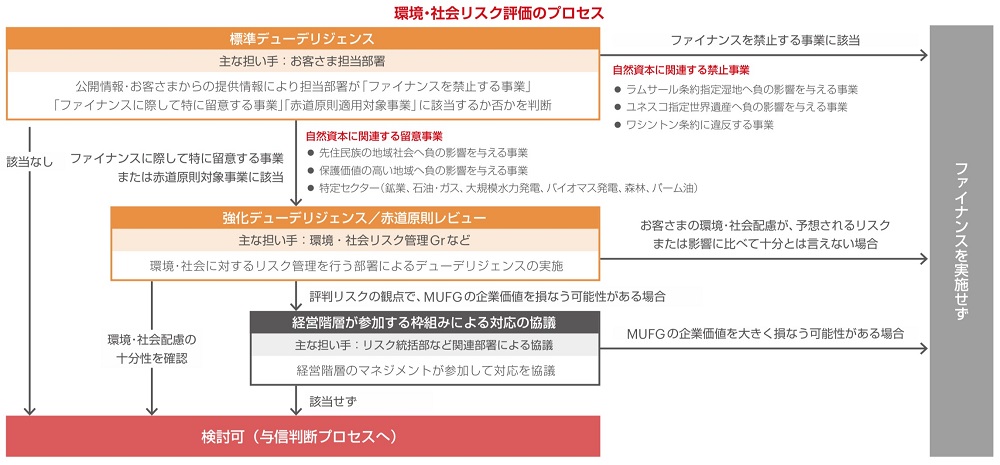

投融資のリスク管理

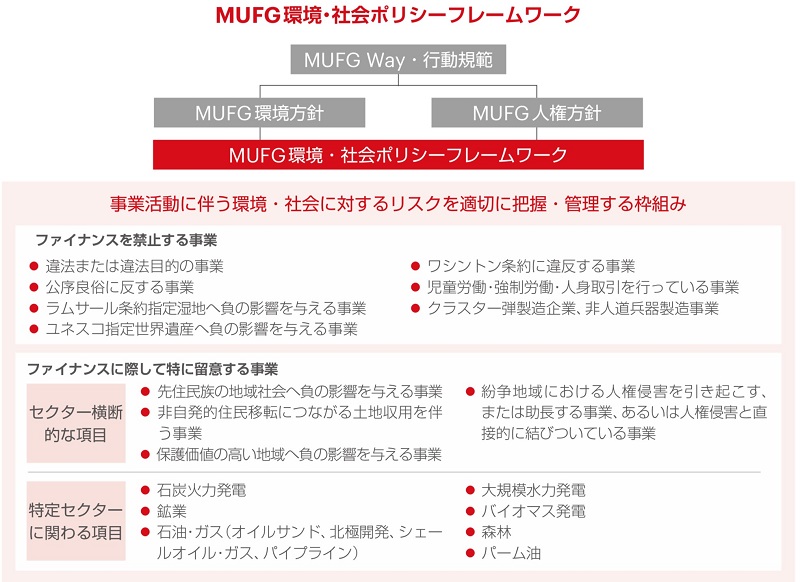

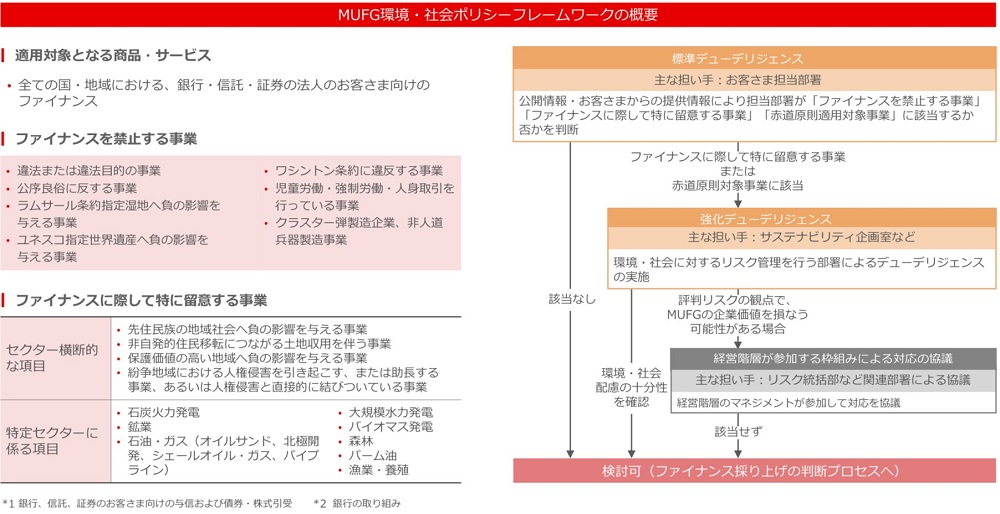

MUFG 環境・社会ポリシーフレームワーク

ファイナンス(注1)を検討する際の環境・社会リスクを把握・管理する枠組みとして、「MUFG環境・社会ポリシーフレームワーク」を制定しています。なお、本フレームワークは、各地の法令順守のもとで適用されます。また、インフラ・資源開発などの大規模プロジェクトへのファイナンスを検討する際には、赤道原則に基づく環境・社会リスク評価(注2)を実施しています。

- 銀行、信託、証券のお客さま向けの与信および債券・株式引受

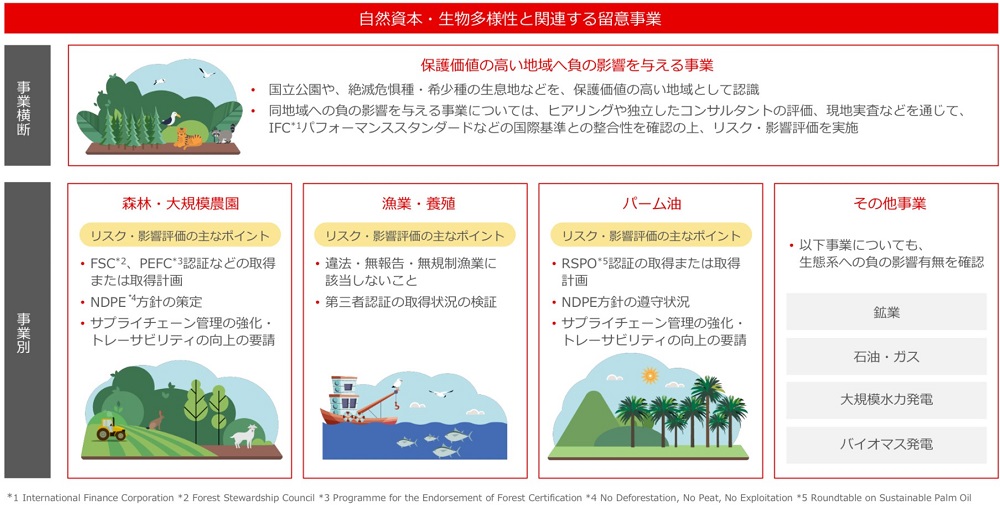

- 銀行の取り組み

MUFGは、自然資本・生物多様性への負の影響が存在する可能性が高い事業を留意事業として設定しています。ファイナンスを検討する際には、環境・社会に対するリスクまたは影響を特定・評価するプロセスを通じて、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認しています。2025年4月には、自然資本への依存・影響の大きい漁業・養殖事業を新たに留意事業に設定しました。

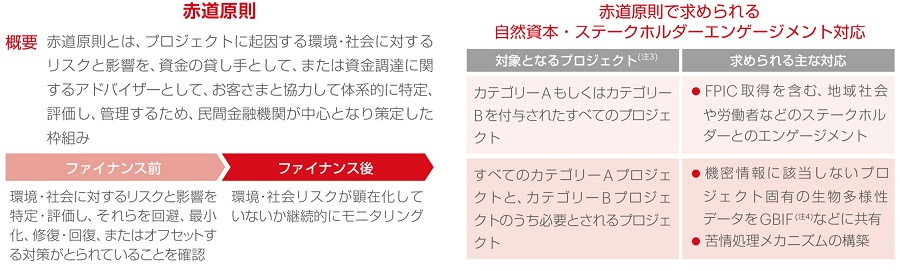

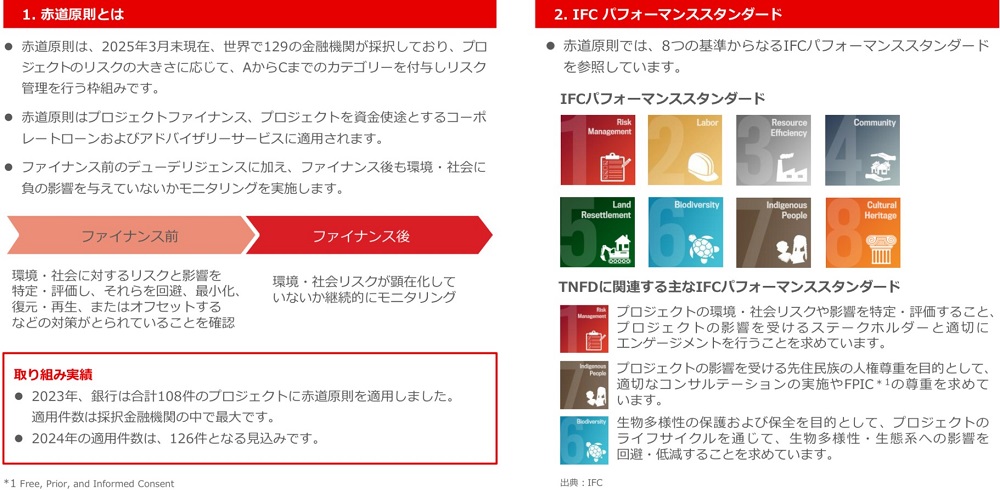

赤道原則

赤道原則は、大規模開発プロジェクトに資金を提供する際に、プロジェクトに起因する環境・社会リスクを、特定・評価し、管理するための枠組みです。同原則に基づくデューデリジェンスを実施する際に参照するIFCパフォーマンススタンダードでは、生物多様性への配慮や先住民族の人権尊重が規定されています。銀行は、ファイナンス前のデューデリジェンスに加え、ファイナンス後も環境・社会に負の影響を与えていないかモニタリングを実施しています。

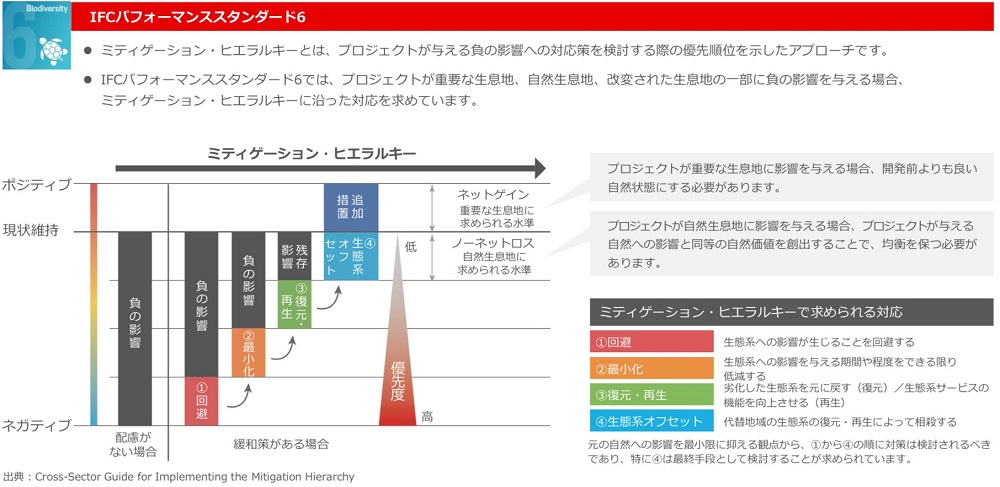

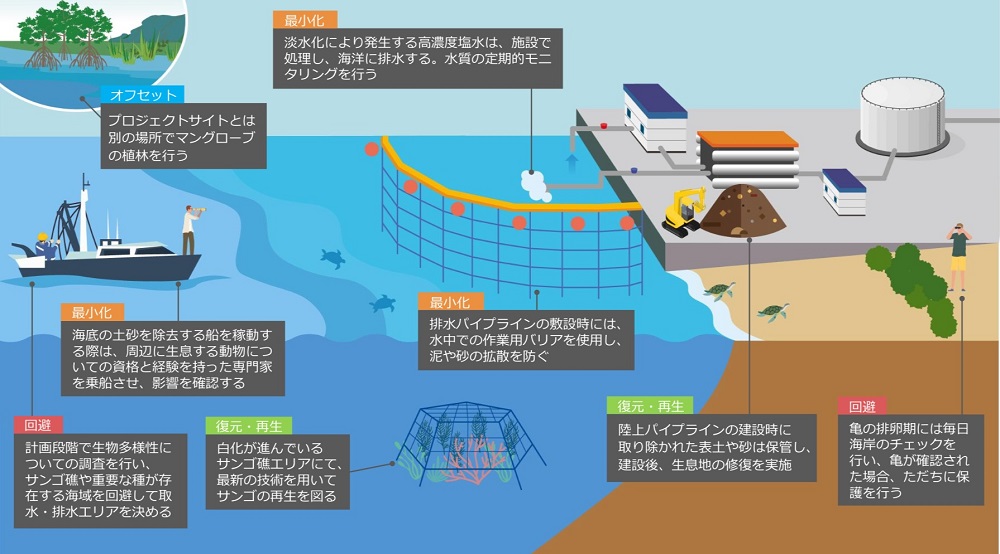

自然資本や生物多様性保全に関する規定(IFCパフォーマンススタンダード6)では、ミティゲーション・ヒエラルキーに沿って、自然資本・生物多様性への影響を最小限に抑えていることを確認することが求められています。これは、優先度の高い、影響の「回避」からはじまり、避けられない影響の「最小化」、現場での「復元・再生」、最後に、残存する影響を相殺するために「生態系オフセット」を活用するというステップで事業活動を進めるアプローチです。

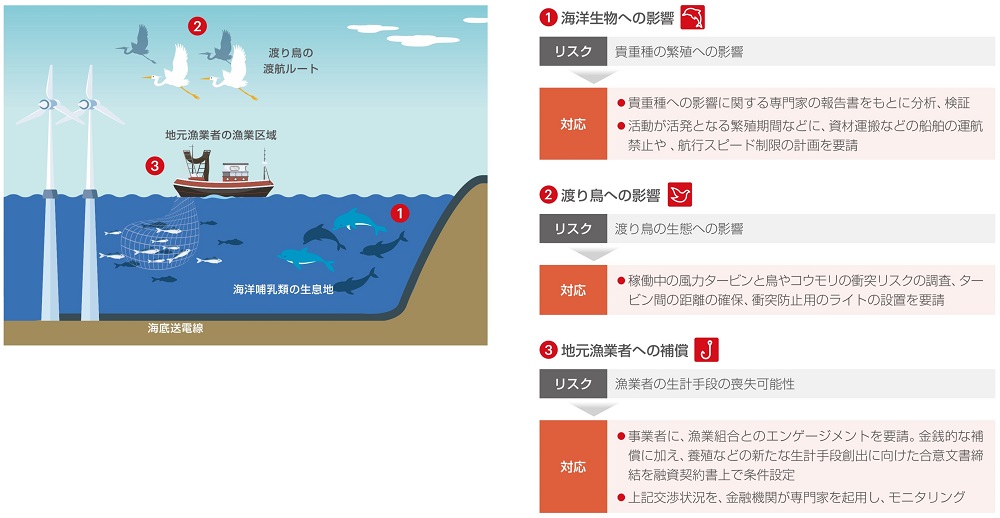

投融資のリスク管理の事例

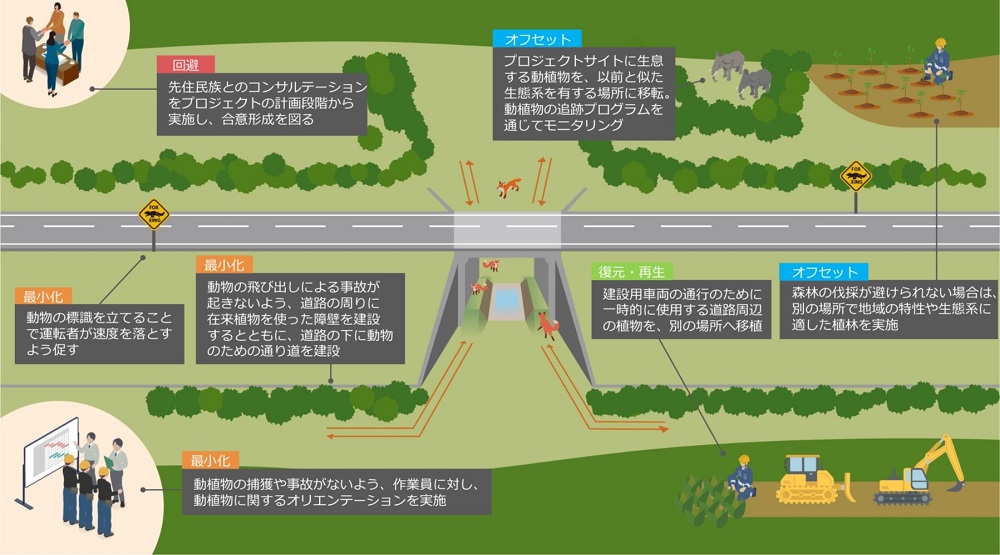

●道路建設・拡張事業の例

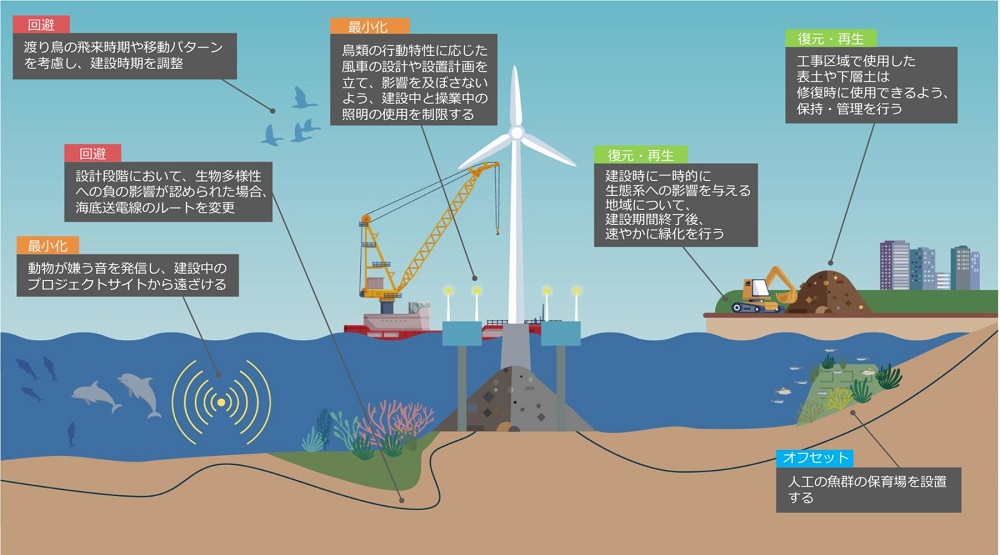

●洋上風力発電事業の例

●淡水化事業の例

指標と目標

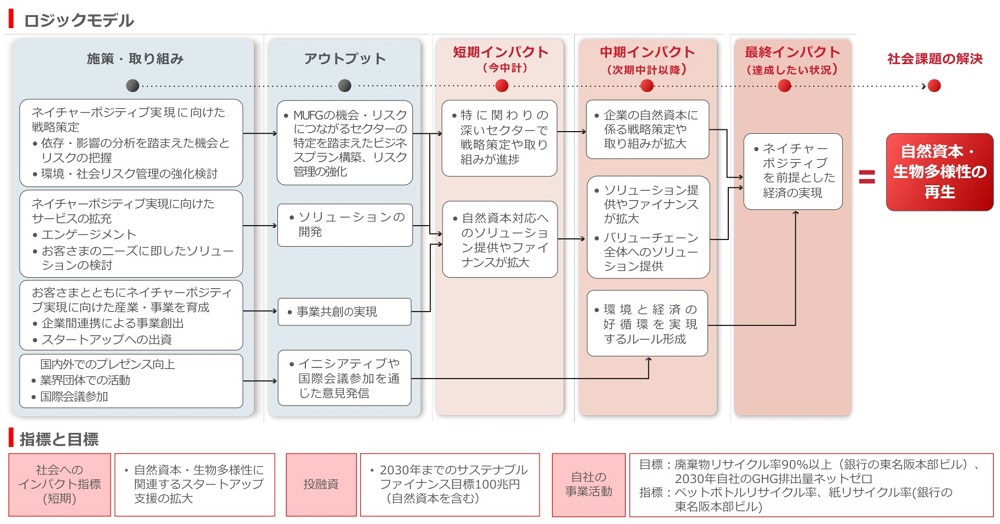

ロジックモデルと指標・目標

MUFGのめざす社会の実現に向けたアクションと短期~長期のインパクトをロジックモデルという形で整理しました。社会へのインパクト指標には「自然に関連するスタートアップ支援の拡大」を設定しています。また、定量目標としては、サステナブルファイナンス目標や自社のリサイクル率などを設定しています。

ネクストステップ

MUFGは、バリューチェーン全体でのネイチャーポジティブ実現に向け、以下の4つの取り組みを進めていきます。

(2025年8月現在)