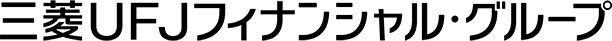

リスク管理 気候変動に関するリスクについて、組織がどのように識別・評価・管理しているかについて開示する

a.組織が気候変動に関するリスクを識別・評価するプロセスを説明する b.組織が気候変動に関するリスクを管理するプロセスを説明する c.組織が気候変動に関するリスクを識別・評価・管理するプロセスが、組織の統合的リスク管理にどのように統合されているかについて説明する |

|---|

気候変動リスク管理

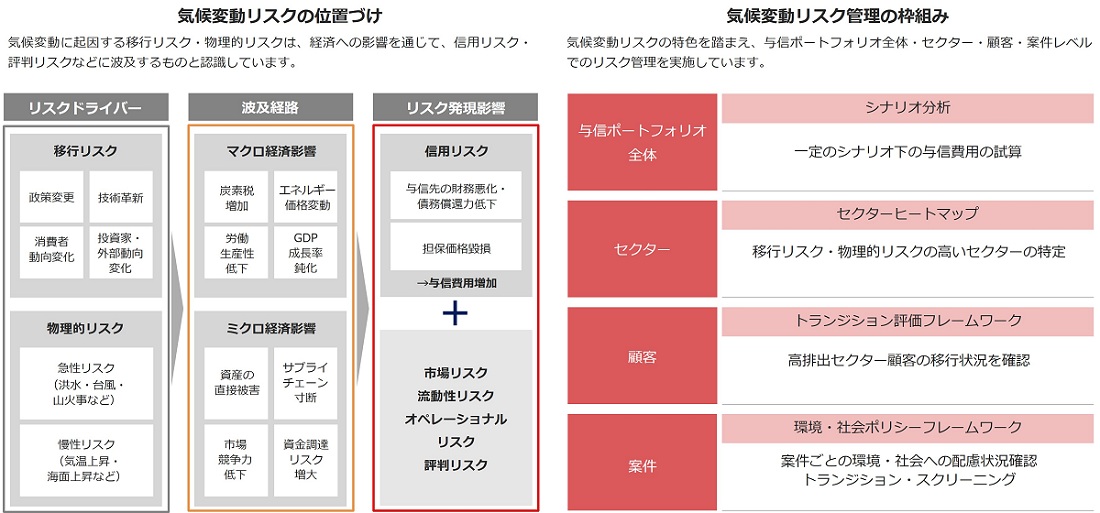

ファイナンスにおける環境・社会に係るリスクの管理

- MUFGの主要子会社である銀行、信託および三菱UFJ 証券ホールディングスの法人のお客さま向けの与信および債券・株式引受を指します。

MUFG環境・社会ポリシーフレームワーク

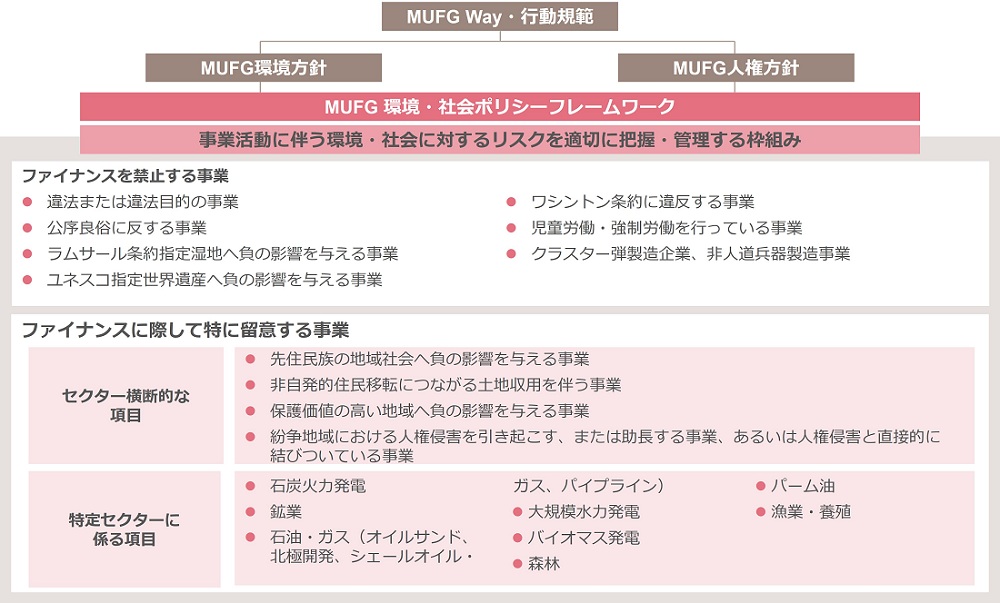

ファイナンス対象事業の環境・社会に対するリスクまたは影響を特定・評価するプロセス

気候変動を含む環境関連セクターに係るポリシー

赤道原則に基づく気候変動リスクへの対応

赤道原則は、インフラ・資源開発などの大規模プロジェクトが環境・社会に与える潜在的なリスクや影響を特定、評価、管理する国際的な枠組みです。銀行は、融資決定に先立ち、同原則に基づく環境社会リスク評価を実施しています。

気候変動リスクについては、GHG排出削減に資する技術的・採算的に実現可能な選択肢の検討等に加え、TCFD提言に沿った物理的リスクおよび移行リスクの特定と管理手法について事業者の対応状況を評価しています。

2025年4月に、赤道原則に関する銀行の取り組みや活動内容を纏めた赤道原則プログレスレポートを発行しました。

詳細は赤道原則プログレスレポート 初版をご覧ください。

赤道原則で求められる気候変動関連対応

| 対象となるプロジェクト | 赤道原則で求められる対応 |

|---|---|

赤道原則で用いられるリスクカテゴリーのうち、全てのカテゴリーAと、カテゴリーB(注)のうち必要とされるプロジェクト |

・物理的リスクの特定と対応策 |

| GHG排出量(Scope1とScope2)が二酸化炭素換算で年間10万トンを超えるプロジェクト | ・代替案分析の実施 ・移行リスクの特定と対応策 ・GHG排出量の公開(毎年) |

- カテゴリーAは「環境・社会に対して重大な負の潜在的リスク、または、影響を及ぼす可能性があり、そのリスクと影響が多様、回復不能、または前例がないプロジェクト」、カテゴリーBは「環境・社会に対して限定的な潜在的リスク、または、影響を及ぼす可能性があり、そのリスクと影響の発生件数が少なく、概してその立地に限定され、多くの場合は回復可能であり、かつ、緩和策によって容易に対処可能なプロジェクト」を指します。

気候変動リスク評価の事例

物理的リスク(幹線道路拡張プロジェクト)

特定された物理的リスク

・異常降雨に伴う洪水や土砂災害の増加、道路設備へのダメージ ・(平均気温上昇に伴う)山火事発生の増加による道路設備への影響 |

事業者による主な対応策

・建設業者に対する、異常気象に関する情報提供、建設計画への反映 ・豪雨や洪水に耐えうる排水システムの導入 ・道路設備の定期点検強化 |

移行リスク(製油所拡張プロジェクト)

特定された移行リスク

・炭素税の導入、排出権取引価格の上昇に伴うコストの増加 ・GHG排出量の測定および情報開示に係る義務拡大 ・製油サービスに対する需要の減少 |

事業者による主な対応策

・炭素税導入による経済性の評価 ・ビジネスへの影響と対応策、脱炭素の取組状況に係る開示 ・セクターにおけるグローバル課題と新たな課題についての定期的なモニタリング |