戦略 気候変動に関するリスクおよび機会が組織の事業、戦略、財務計画に及ぼす実際の影響および潜在的な影響について、その情報が重要(マテリアル)な場合は、開示する

a.組織が識別した、短期・中期・長期の気候変動に関するリスクおよび機会を説明する b.気候変動に関するリスクおよび機会が組織の事業、戦略、財務計画に及ぼす影響を説明する c.2°C以下のシナリオを含むさまざまな気候関連シナリオに基づく検討を踏まえて、組織の戦略のレジリエンスを説明する |

|---|

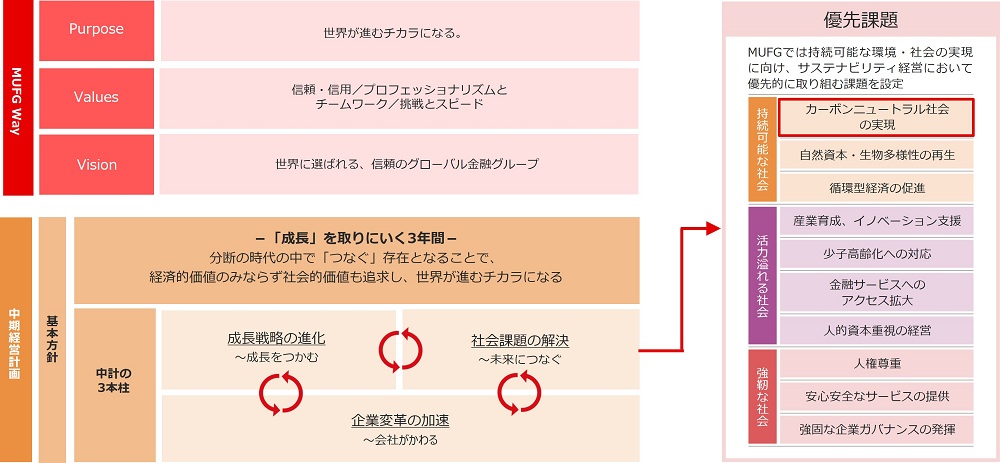

気候変動に対応する戦略

気候変動対応の概要:新中期経営計画における位置づけ

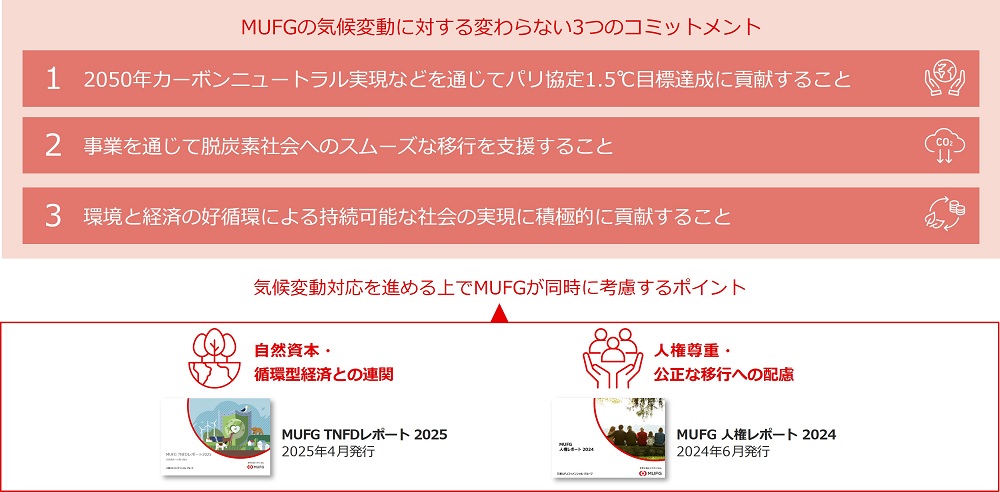

変わらない3つのコミットメント

カーボンニュートラル実現に向けたロードマップ

GFANZガイダンスに基づく移行計画

投融資ポートフォリオのネットゼロ

2030年中間目標の考え方

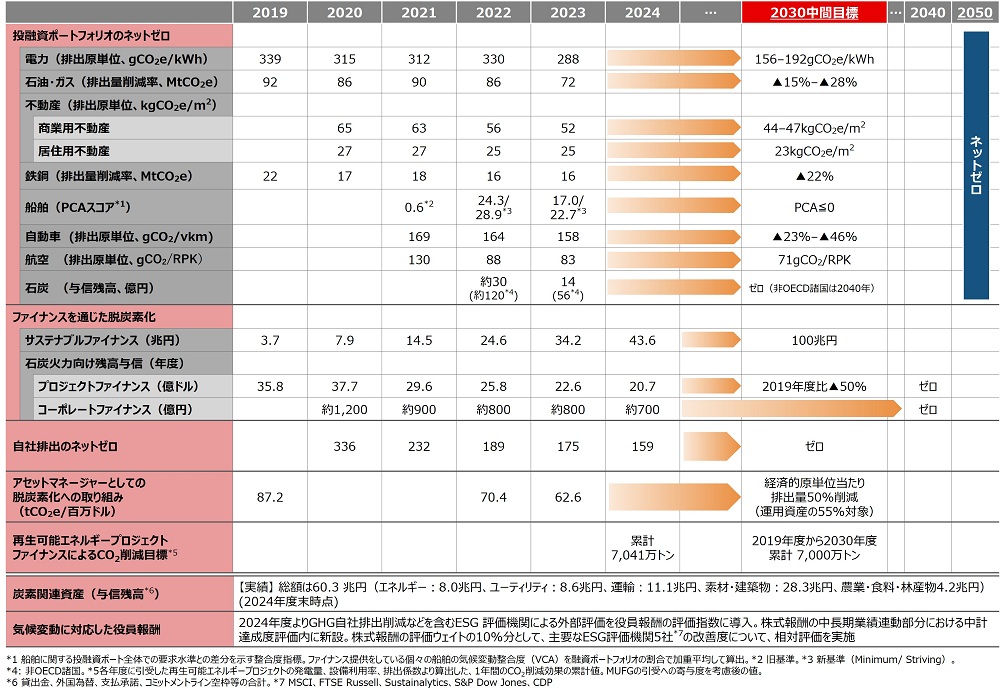

MUFGは、2021年5月に公表したカーボンニュートラル宣言に基づき、投融資ポートフォリオの2050年ネットゼロをめざしています。

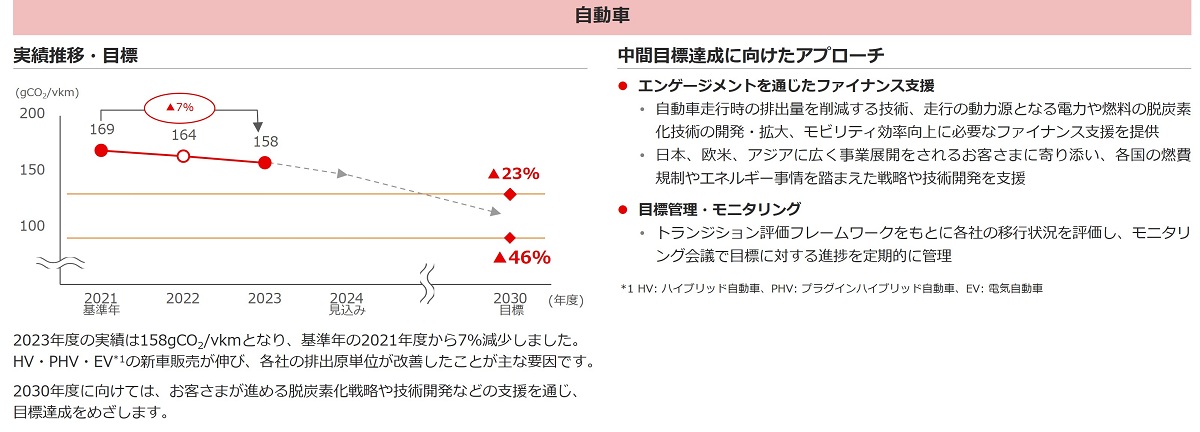

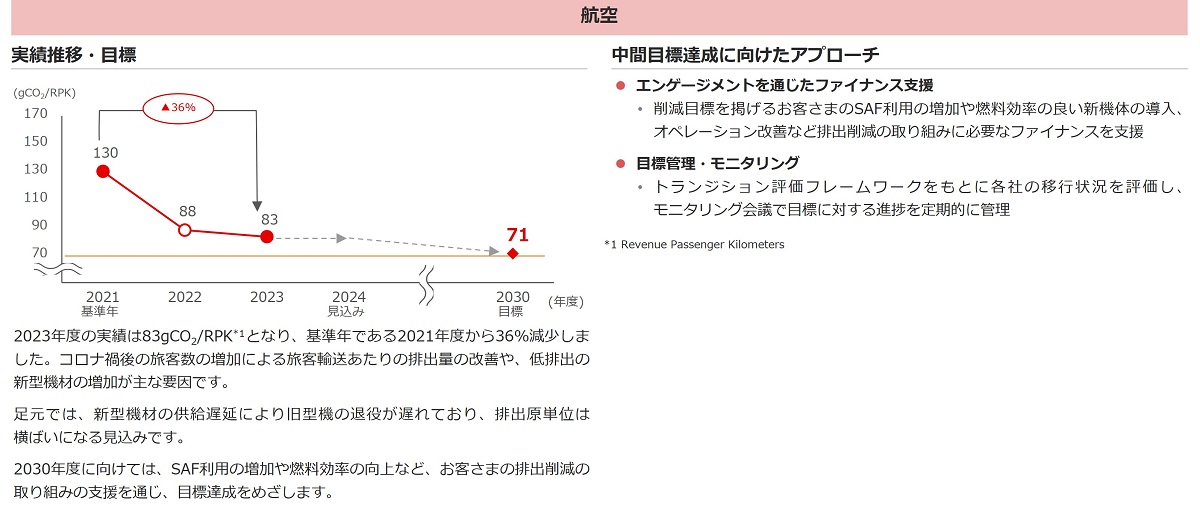

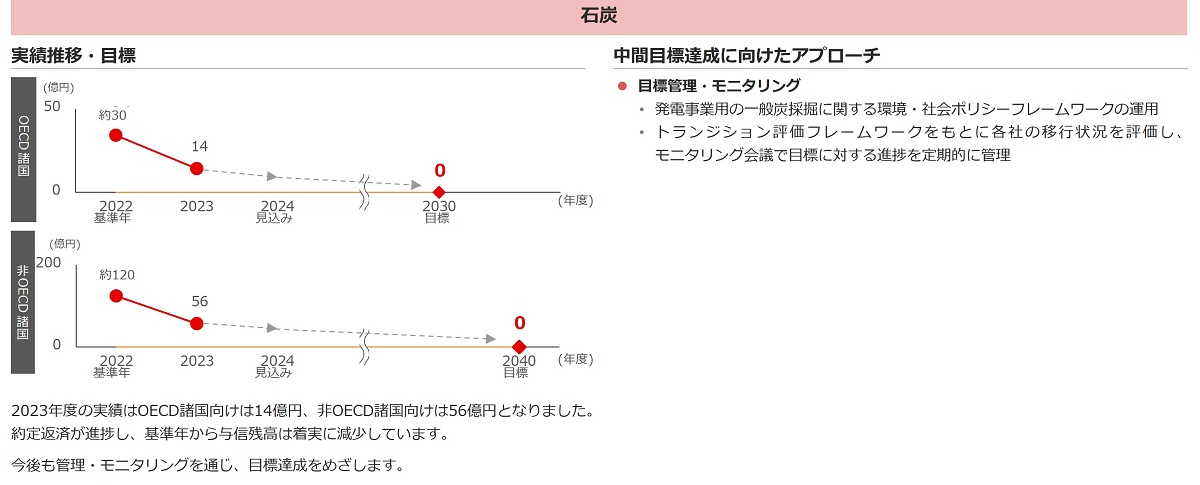

2022年4月にパリ協定に整合した2030年中間目標を設定し、2024年4月には対象セクターを追加しましたが、その実現に向けたプロセスは、地域特性や事業特性によって異なること、さらには地政学リスクなどによって大きな影響を受けることも認識しており、お客さまとのエンゲージメント(対話)を通じた課題の共有と、その解決に向けた支援を行います。

また、世界が脱炭素化を達成する上では、いまだ構想段階にあるようなイノベーションも不可欠な要素となります。すなわち、現状とゴールの間には、いまだ具体化しきれないギャップが存在すると認識しています。したがって、例えば、新技術の実用化に向けた研究開発の進展など、脱炭素化に向けて世界がより一層の前進をすること、およびこれにMUFGがさらなる貢献を果たすことを志向しています。

こうした考え方を反映し、MUFGはレンジによる中間目標を設定しました。当社は、ステークホルダーの皆さまとともに、2050年ネットゼロをめざして前進していきたいと考えています。

中間目標設定への4つのアプローチ

中間目標を設定するにあたり、MUFGは下記4つのアプローチを採用しています。

IEA(国際エネルギー機関)のシナリオや各種ガイドラインの変更、お客さまによる開示データの拡充等の目標への反映を随時検討します。

科学的なアプローチ

科学的なシナリオとの比較において、2030年中間目標が、パリ協定で合意された「2℃を十分に下回り、1.5℃をめざす」水準であることを確認しています。

1.5℃を志向するベンチマークとして、IEA等が公表する科学的なシナリオを参照しています。

活用データの質を重視したアプローチ

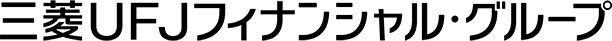

入手可能な最善のデータを用いて、目標を設定しています。一方、現時点で活用できるデータの量や質には限界があるため、PCAF Data Quality Score(PCAFスコア)を活用し、MUFGの開示する排出量データの品質を確認します。

今後、各種データの更新や開示が進む中での計測精度の改善を随時反映していきます。MUFG自身も透明性の高い開示を行うことで、データの充実に貢献していきます。

標準的で透明性の高いアプローチ

目標は、グローバルな視点において標準的で透明性の高い手法に基づいて設定されるべきと考えており、各種イニシアティブの情報を収集しながら、目標設定の検討に反映しています。

具体的には、NZBA、PCAF、Paris Agreement Capital Transition Assessment(PACTA)、Science Based Targets initiative(SBTi)等が策定するガイドラインやルール、作業部会での議論の内容などを取り入れながら、目標を設定しています。

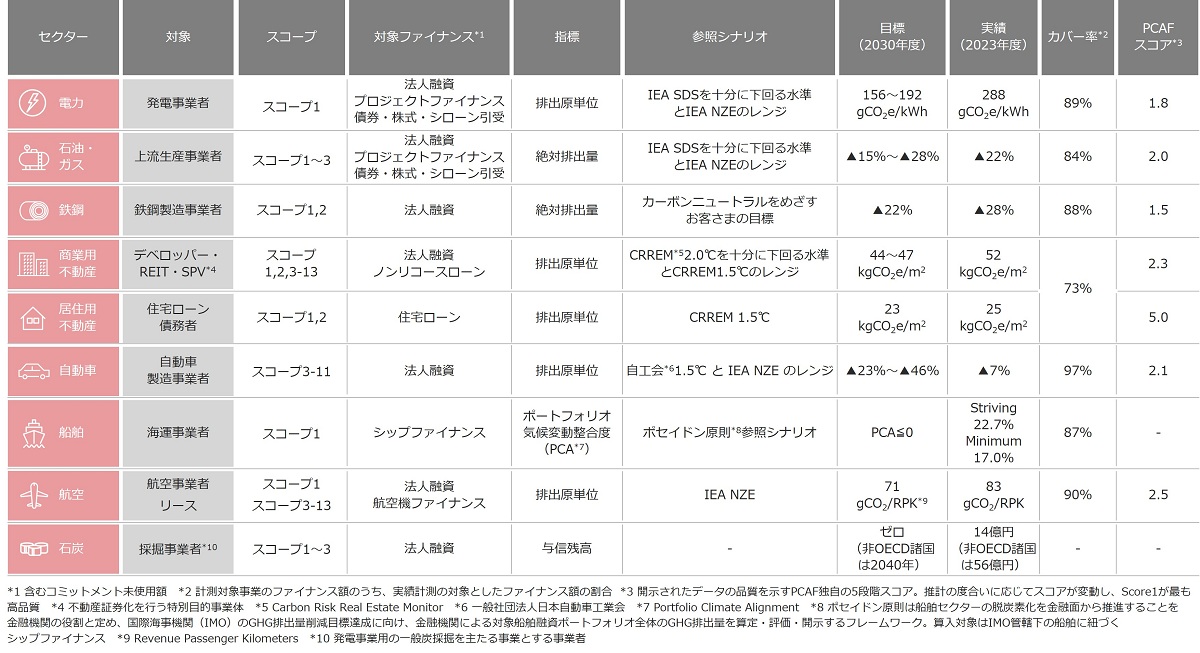

セクター別のアプローチ

カーボンニュートラル実現に向けた道筋やプロセスは、セクターによって異なることから、個別セクターごとに、事業の特性やガイドライン、お客さまの目標設定状況等を確認し、これを踏まえた検討を行っています。

MUFGは、こうしたアプローチをとることで、各セクターの課題をしっかりと把握し、お客さまのカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを支援します。

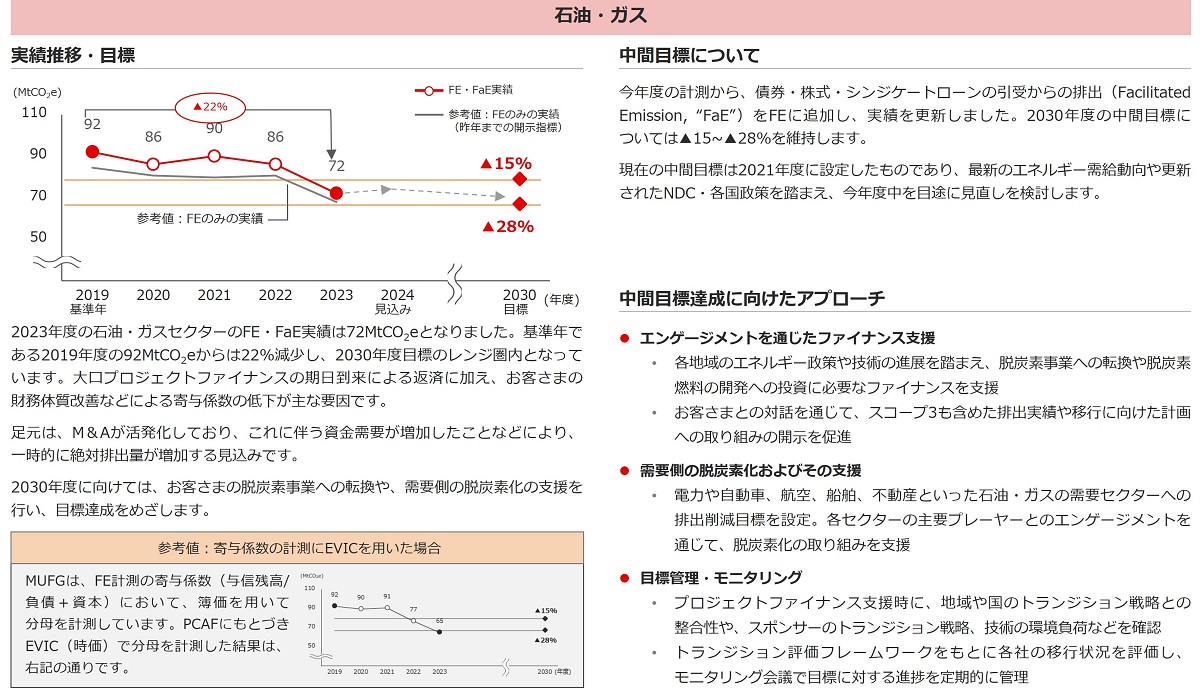

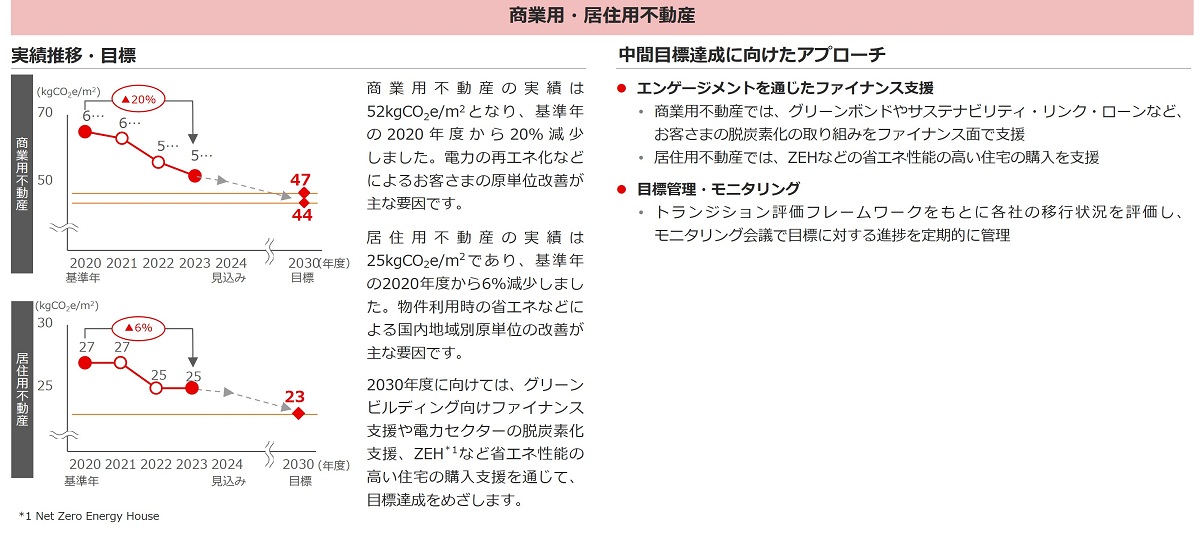

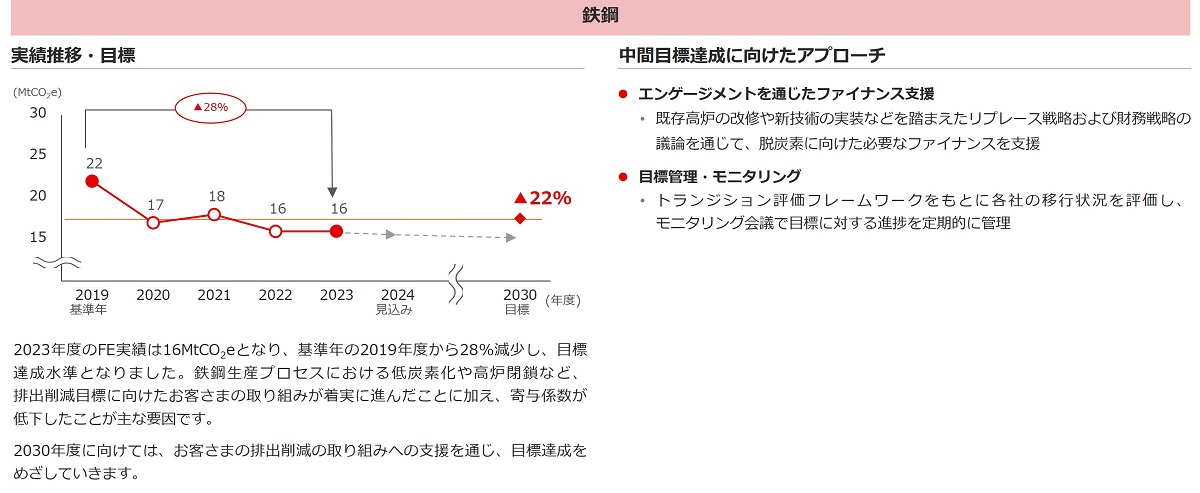

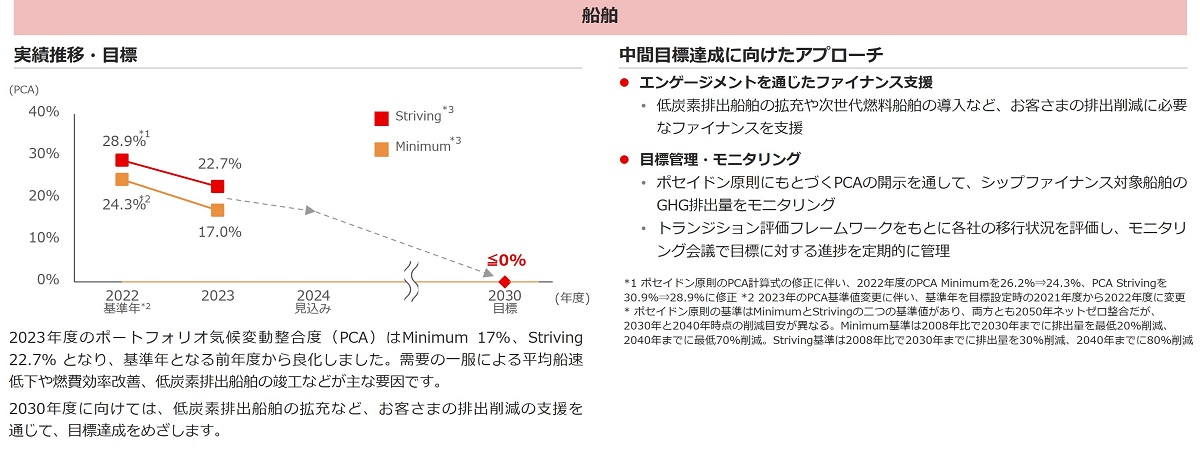

投融資ポートフォリオ排出削減

セクター別アプローチ

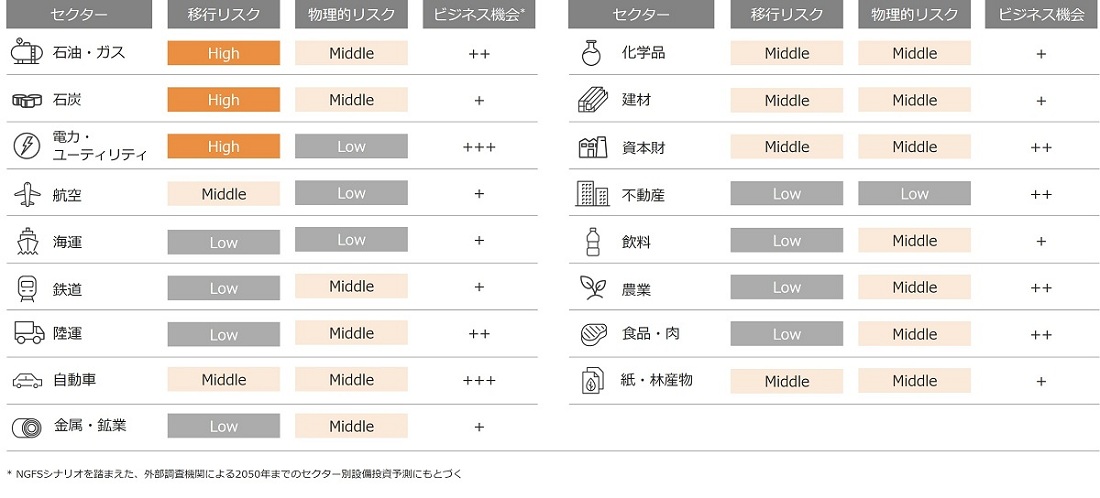

設備投資の拡大とファイナンス機会

各業界におけるGHG排出量実質ゼロに向けた取り組みの推進により、設備投資需要が拡大する見込み

経済産業省試算によれば、各分野が持つ事業リスクや事業環境に応じて、適切な規制・支援を一体的に措置することで、民間企業の投資を引き出し、150兆円超の官民投資をめざしています。

投資計画を下支えするためのグリーンボンド・グリーンローンに加え、産業界のトランジション・イノベーションへの支援も、金融機関にとって大きなビジネスチャンスになっていきます。

| 全体 | 規模 | 対象 |

|---|---|---|

150兆円 2023年から10年間の官民投資額全体 |

約60兆円~ 非化石エネルギーの推進 |

・再生可能エネルギーの大量導入 ・原子力(革新炉等の研究開発) ・水素・アンモニア 等 |

約80兆円~ 需給一体での産業構造転換・抜本的な省エネの推進 |

・製造業の省エネ・燃料転換 (例:鉄鋼・化学・セメント・紙・自動車) ・脱炭素目的のデジタル投資 ・蓄電池産業の確立 ・船舶・航空機産業の構造転換 ・次世代自動車 ・住宅・建築物 等 |

|

約10兆円~ 資源循環・炭素固定技術 など |

・資源循環産業 ・バイオものづくり ・CCS 等 |

- (出典) 経済産業省公表資料よりMUFG作成

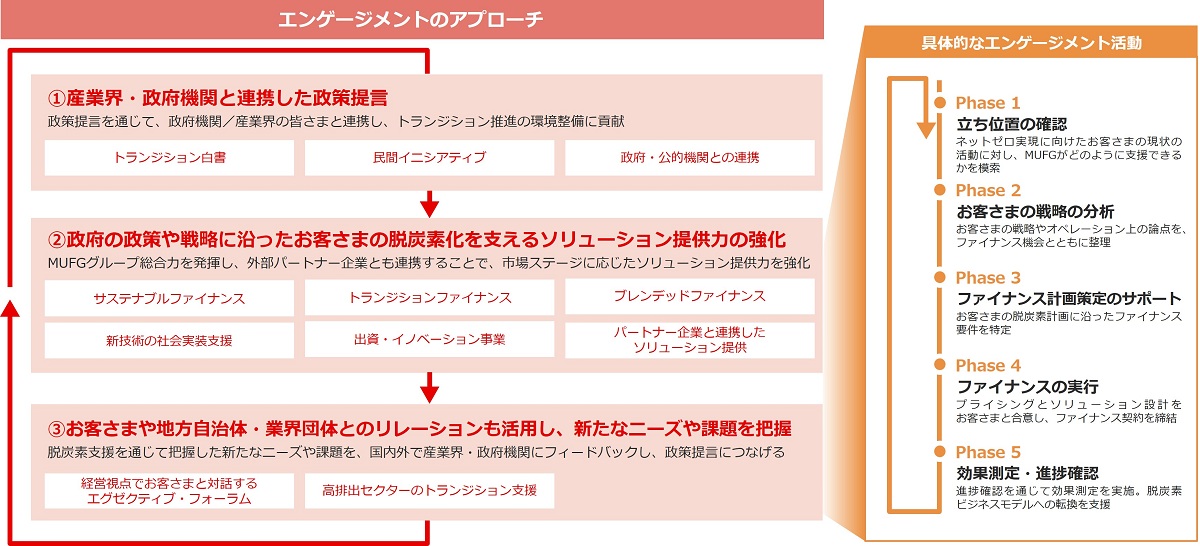

エンゲージメントのアプローチ

エンゲージメントの実行体制

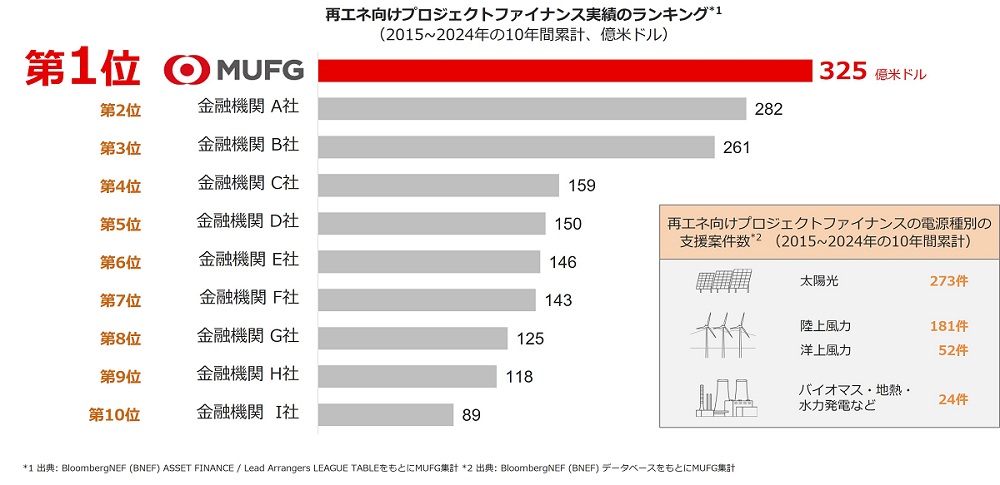

ファイナンス支援:再エネ向けプロジェクトファイナンス

- 各ローンにおいて、中心となって取りまとめを行う主要な金融機関

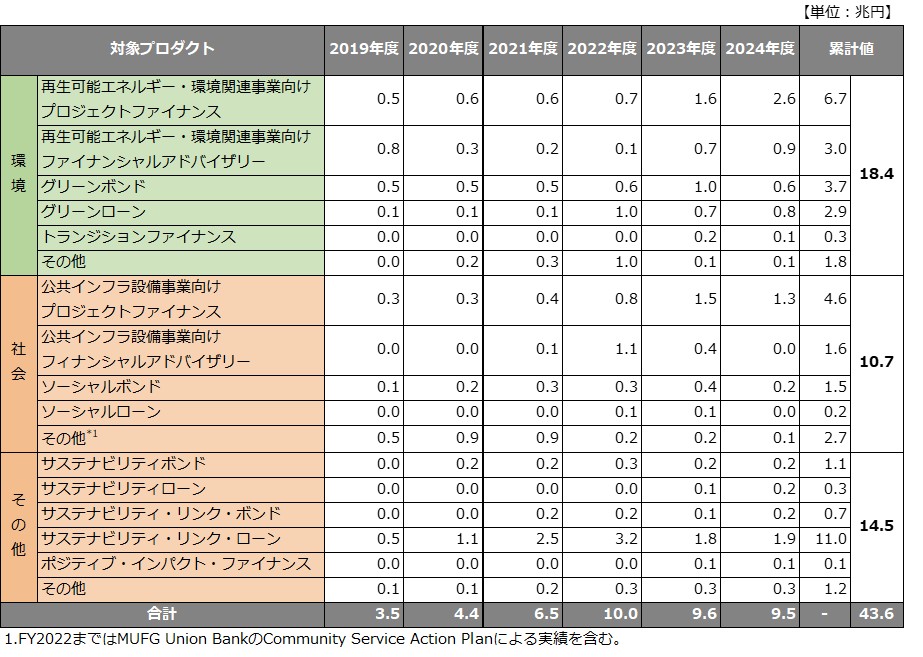

ファイナンス支援:サステナブルファイナンス

お客さまのサステナビリティ推進を支援する商品・サービス

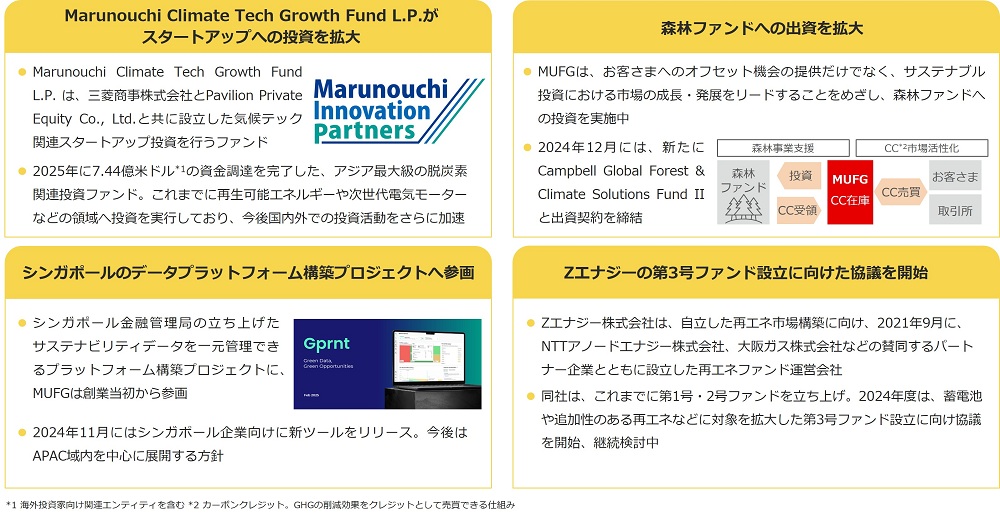

出資・イノベーション事業

- 別称 Climate Tech(クライメートテック)。気候変動問題へ対処する技術の総称

サステナブルビジネス投資戦略

サステナブルビジネス投資戦略(以下、本投資戦略)では、環境・社会課題の解決に資するファンドへの出資を行っています。本投資戦略を通じて、知見獲得および新たな事業機会の探索を行うとともに、ファンドへの投資を通じたインパクトの創出や、イノベーション創出、新産業育成等による課題解決をめざしています。

銀行を含めた投融資を行う企業は、投資を行う際にコストとリターンを考慮して投融資先を判断していますが、現在当行で設定しているサステナブルビジネス投資戦略を活用するファンドにおいては、インパクト開示がされる投融資について、特にCO2削減が期待できる場合において、削減量を上記の内部炭素価格(注)に乗じた削減されるカーボンコストを収益補正し、換算することで、投融資に伴う効果のみならずカーボンコストの削減効果を投資のリターンに追加したうえで投資判断を行うことを可能としています。本投融資戦略に基づき、運用プロセスにインパクト投資の仕組みを組み入れ、インパクト評価を実施する先進的なファンドへの投資を7件実施しています。これにより、当行出資分ベースでは年間約14.4万トンのインパクト(CO2削減効果)が見込まれます。なお、本投資判断にて使用したインターナルカーボンプライシング(内部炭素価格)の実績は USD40/tCO2(2024 年度当時)です。リスクリターンのみならず環境インパクトを投融資判断に織り込み、エクイティ投資を実施しています。当行事業(投融資)における更に幅広な環境・社会インパクトの捕捉・開示に繋げるべく、ノウハウを蓄積するとともに、国際的なインパクトの評価手法の方向性や整備状況も踏まえて投資を検討していきます。

- 組織が独自に自社CO2排出量に価格をつけ、企業活動を低炭素化するために使用する概念で、事業会社を中心に投資判断に用いられる。

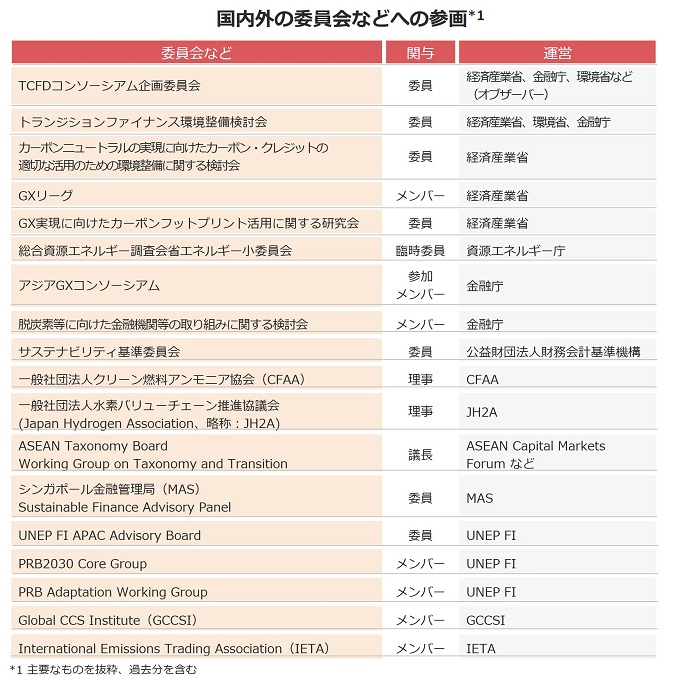

国内外の委員会等への貢献

トランジション支援のアプローチ

カーボンニュートラル達成に向けて金融機関に期待される役割と課題認識

金融機関のカーボンニュートラルは、お客さまのカーボンニュートラル実現、すなわち実体経済の脱炭素化を通じて達成できると考えます。そして、実体経済の脱炭素化を実現するためには、グリーンな産業や資産への投融資を通じた金融機関のバランスシートのグリーン化を追求するのではなく、高排出産業や地域の脱炭素化を着実に進めること、これを支援することが最重要と位置づけています。また、こういった脱炭素化の支援こそがトランジションファイナンスだと考えています。

実体経済の脱炭素化に向けては、地理的な特性、産業構造および産業間の相互依存関係、エネルギー構成の違いなどを踏まえた戦略の策定が必要です。日本やアジアは、現時点では化石燃料への依存が高いこと、設備導入から年月が浅い化石燃料発電設備が多いこと、再エネ導入のポテンシャルが限られている地域があること、といった特性があり、カーボンニュートラル達成は欧米とは異なる時間軸および道筋となります。また、特に経済発展の途上にあるアジアは、今後もエネルギーの需要増加が見込まれており、脱炭素化と経済発展の両方をバランス良く進めていくことが求められています。各地域、産業、企業の道筋について、幅広いステークホルダーの理解を得ながら責任あるトランジションを進めることが、アジア・日本を代表する金融機関として重要だと考えています。

トランジションは産業の大変革を意味しており、多額の資金動員とリスクテイクが必要となるため、民間だけでなく公的機関と連携したファイナンスを進めることも重要です。MUFGは産業界・金融機関の双方がトランジションを推進しやすい環境を整備することに努めています。

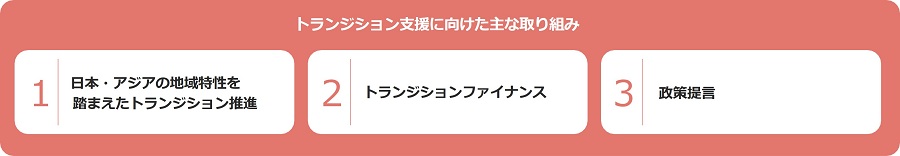

トランジション支援に向けた主な取り組みは以下の3点です。詳細はClimate Report 2025(P29-P39)をご参照ください。

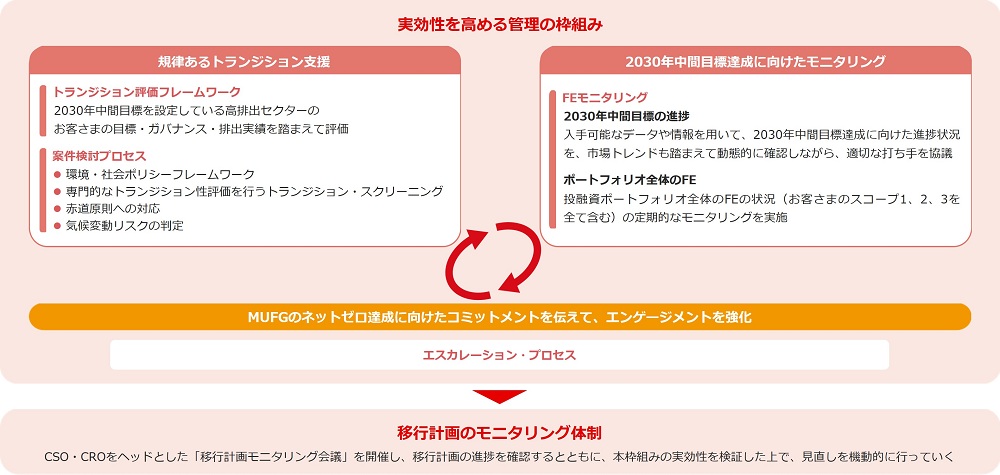

実効性を高める管理の枠組み

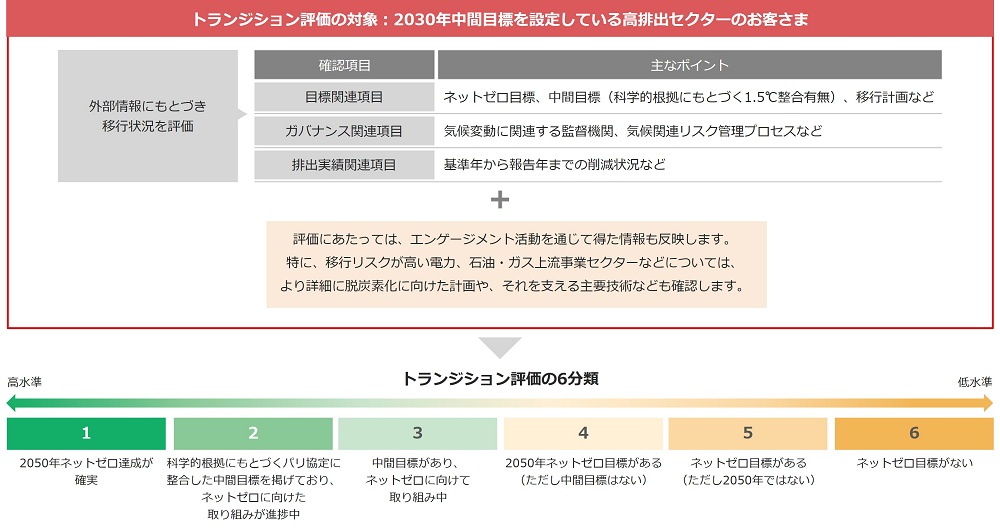

トランジション評価フレームワーク

気候変動に関するリスク -移行リスク・物理的リスク-

気候変動に関するリスクには、気候関連の規制強化や脱炭素技術移行への対応といった脱炭素社会への移行に伴うリスク(移行リスク)と、気候変動に伴う自然災害や異常気象の増加等によってもたらされる物理的な被害に伴うリスク(物理的リスク)の2つがあります。

金融機関は、これらのリスクについて、自社の事業活動への直接的な影響と、与信先が影響を受けることに伴う間接的な影響の両方に対応する必要があります。

かかる認識のもと、自社の資産については、物理的リスクを考慮の上、事業継続計画(BCP)策定など実施し、水害による業務中断などの影響を抑える取り組みをしています。また、移行リスク・物理的リスクが大きいと考えられるファイナンスについては、お客さまの対応状況等を総合的に検証し実行しています。

MUFGは、TCFDの提言を踏まえ、主要なリスク分類ごとの移行リスクおよび物理的リスクの事例について整理しました。なお、短期・中期・長期といった時間軸に関してもリスク分類ごとに整理をしています。

移行リスクの例 |

|

|---|---|

政策と法規制 |

・炭素税の導入によるGHG排出量によるコスト増加 ・排出量報告義務の強化 ・既存の製品・サービスに関する規制 ・訴訟の対象 |

テクノロジー |

・GHG排出量の少ない製品・サービスへの転換 ・新技術への投資が頓挫 ・低排出技術への移行コスト |

市場 |

・顧客行動の変化 ・市場シグナルの不確実性 ・原材料価格の上昇 |

評判 |

・消費者の嗜好の変化 ・セクターの偏狭化 ・ステークホルダーの関心の高まりやステークホルダーへのネガティブなフィードバック |

物理的リスクの例 |

|

|---|---|

| 急性 | ・台風や洪水などの極端な気象現象の深刻度の増加 |

慢性 |

・降水パターンの変化と気象パターンの極端な変動 ・平均気温の上昇 ・海面上昇 |

移行リスク・物理的リスクの影響事例

MUFGは、気候変動から生じる移行リスクおよび物理的リスクについて、MUFGのバリューチェーン全体に関連するリスクとの認識のもと、主要なリスクの分類ごとの影響事例(潜在的なリスクの事例)を整理しました。

リスクの分類は、以下に示す6つのカテゴリーを中心に整理しています。今後、環境変化に応じて、リスクの分類や各種事例について見直しを行います。

■移行リスクおよび物理的リスクの事例

リスク分類 |

移行リスクの事例 | 物理的リスクの事例 | 時間軸(注) |

|---|---|---|---|

信用リスク |

・政策、規制、顧客の要請、技術開発の変化に対応できないことによる、顧客の事業や財務への影響 | ・異常気象による顧客資産への直接的な損害や、サプライチェーンへの間接的な影響に伴う、顧客の事業や財務への波及 | 短期~長期 |

市場リスク |

・脱炭素社会への移行の影響を受ける産業に関連する保有有価証券や、それに派生する金融商品等の価値の変動 | ・異常気象の影響による市場の混乱、それに伴う保有有価証券等の価値の変動 ・異常気象の影響に対する市場参加者の中長期的な見通しや期待が変化することによる保有有価証券等の価格の変動 |

短期~長期 |

流動性リスク |

・移行リスクへの対応の遅延などによる自社の信用格付の悪化を受けての市場調達手段の限定、それに伴う再資金調達リスクの上昇 | ・異常気象で被災した顧客の復旧・復興に向けた預金引出・コミットメントライン利用に伴う資金流出の増加 | 短期~長期 |

| オペレーショナルリスク | ・CO2削減対策や事業継続性強化のための設備費用の増加 | ・異常気象による被災に伴う本支店やデータセンターにおける業務の中断 | 短期~長期 |

評判リスク |

・カーボンニュートラルに向けた計画や取り組みが外部ステークホルダーから不適切または不十分と評価されることによる評判の悪化 ・環境への配慮が不十分な取引先との関係継続や、自社の移行が遅延することによるMUFGの評判悪化、雇用への影響 |

・異常気象の影響を受けた顧客やコミュニティへの支援が不十分であることによる評判の悪化、事業の中断 | 短期~長期 |

戦略的リスク |

・脱炭素社会への移行に向けた公約を遵守しないことで、MUFGの評判に影響を与え、戦略の遂行へネガティブに影響 | ・異常気象からの直接的な影響や、長期計画への適切な反映を怠ることによる戦略・計画の未達 | 中期~長期 |

- 短期:1年未満、中期:1年~5年、長期:5年超

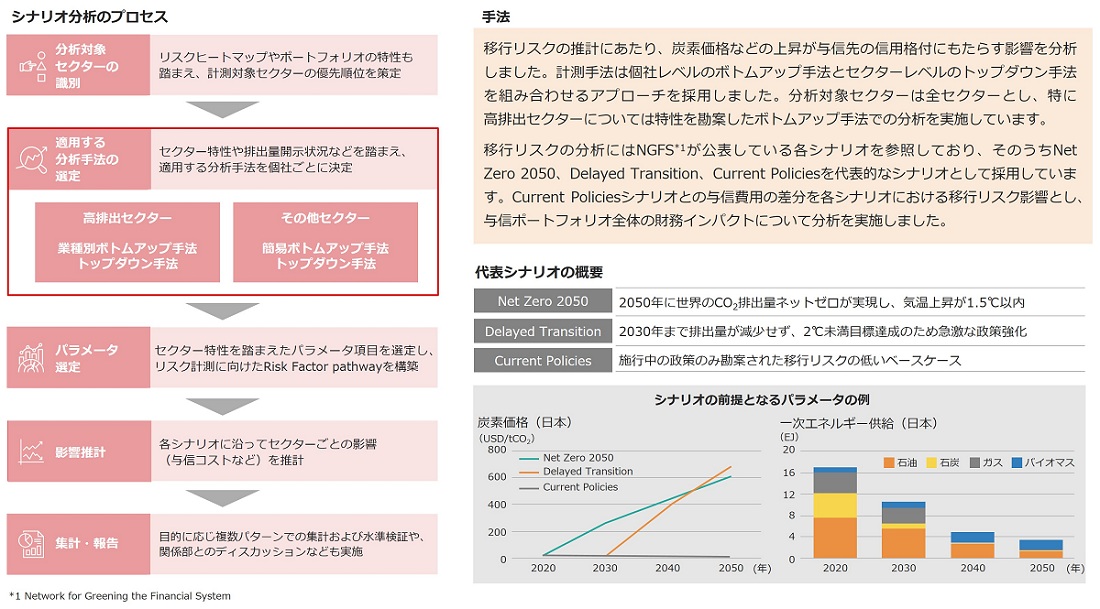

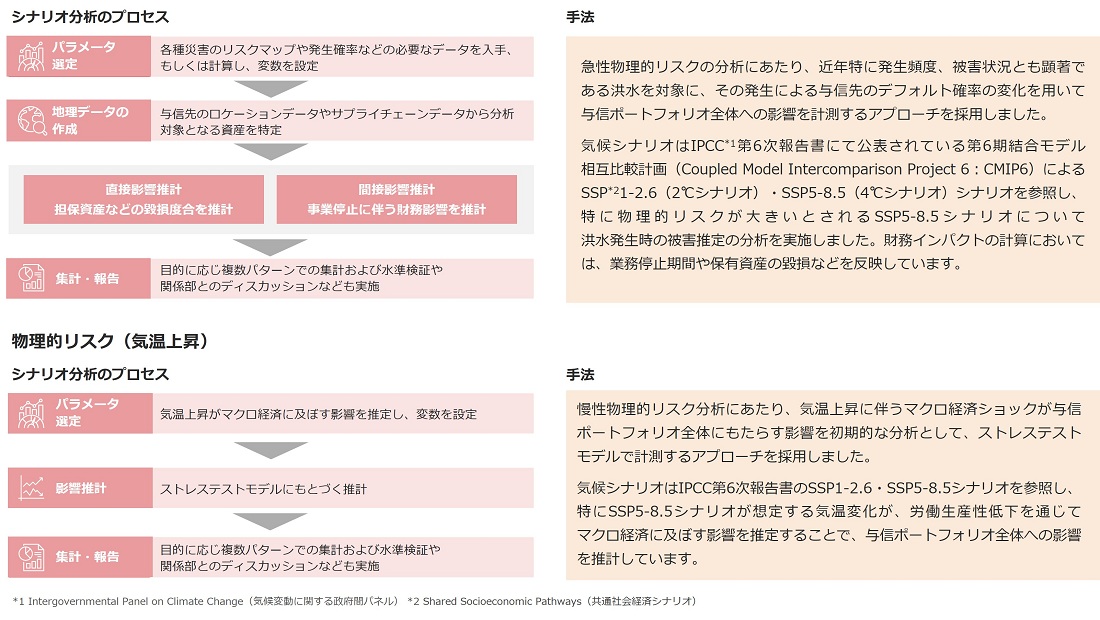

シナリオ分析

移行リスク

物理的リスク(洪水)

自社排出のネットゼロ

自社排出削減のアプローチ

- 自社排出削減に向けた取り組み概要は「SUSTAINABILITY AT WORK」を参照

- Power Purchase Agreement

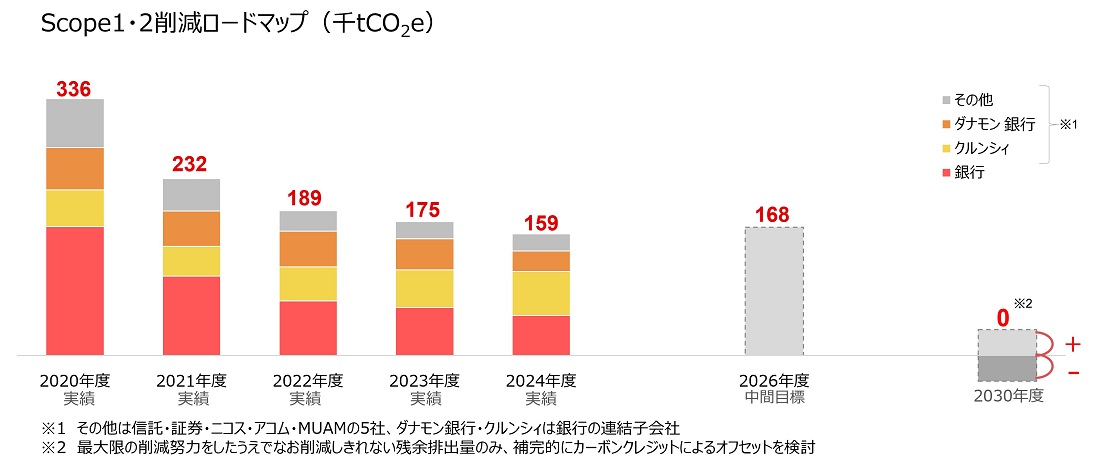

中間目標とロードマップ

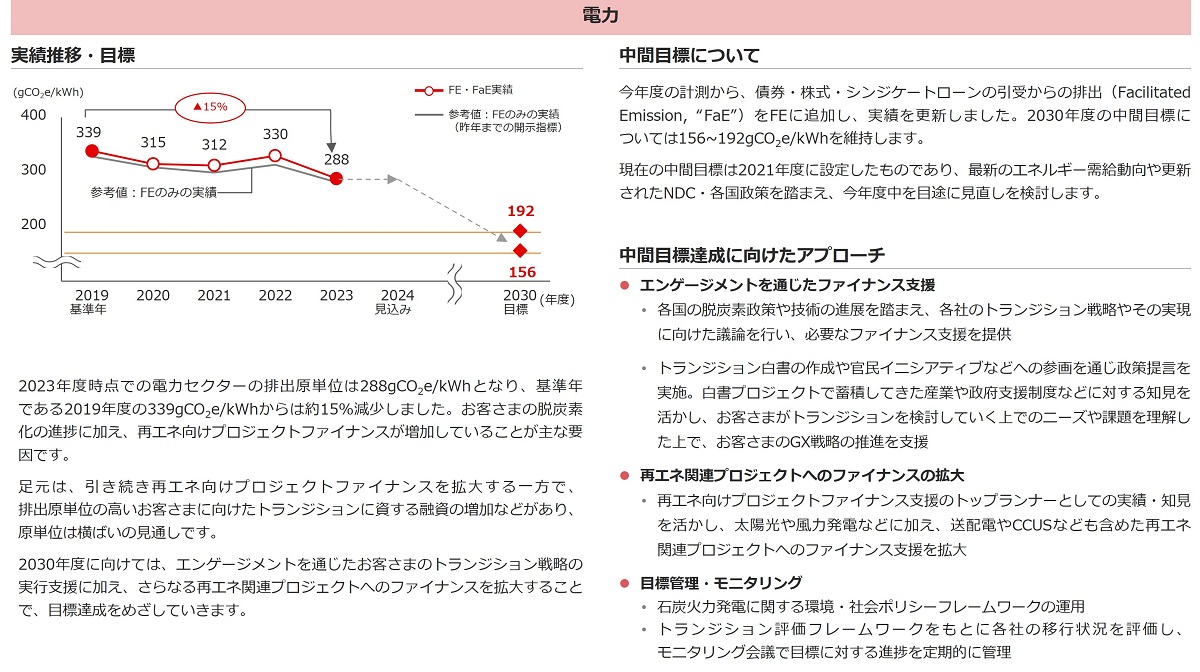

2024年度のGHG排出量は、159千tCO2eと前年度実績(175千tCO2e)から16千tCO2e(9%)減少し、2026年度の中間目標(2020年度比50%削減)を前倒しで達成しました。

今後は、省エネや他社契約電力の再エネ化、営業車のカーボンニュートラル化に加え、中部エリアで率先する脱炭素化の取り組みから得られる知見の活用などを通じて、目標達成をめざしていきます。また、追加性のある(注)再エネ電力調達を強化することで、環境負荷低減に一層貢献していきます。

- 「追加性のある」とは、新たな再生可能エネルギー設備の増加を促す効果があること